ぱわーずこうじえん

【パワーズ麹苑】

①プロライターによる、毎日の生活にも役立つ、かも知れないバイク用語辞典。②知識の発酵を促し旨味を引き出すことから麹と表す。③毎月のように一つずつ用語が増えていく。

今月の更新は…「う」!

ういんどぷろてくしょん 【ウインドプロテクション】 カッコつけて(?)英語で表現しているが、つまり防風性のこと。バイクの場合、フロントカウル(フェアリング)やスクリーンなどがあると、ウインドプロテクション効果は高まり、ライダーに当たる走行風が削減されるため、高速走行時にライダーが風圧に耐える力が減り疲労軽減につながる。また、ウインドプロテクションを高めることは防寒性向上にもつながる。

一般的に、風速が秒速1m上がると、体感温度は1℃下がるとされている。ただしこれは、あくまでも条件が合った場合のみの目安であり、実際とはかなりかけ離れる。

一般的に、風速が秒速1m上がると、体感温度は1℃下がるとされている。ただしこれは、あくまでも条件が合った場合のみの目安であり、実際とはかなりかけ離れる。

秒速1mは時速3.6km。ということは、時速108kmだと体感温度は30℃下がる計算だが、気温35℃のときに高速道路をバイクで走ったからといって、「うぉ~、5℃くらいに寒いぜ」とは絶対にならない。

とはいえ、風が強いと夏は涼しく感じて冬は寒さが増すことは、誰しも経験として知っているだろう。バイクのウインドプロテクションが高いと、ライダーに当たる走行風が減るので、寒さを感じづらくなるのだ。

ちなみに、ツーリング時のウインドプロテクションが高いカテゴリーには、アドベンチャーやフルカウルスポーツツアラーが挙げられる。

一般的に、風速が秒速1m上がると、体感温度は1℃下がるとされている。ただしこれは、あくまでも条件が合った場合のみの目安であり、実際とはかなりかけ離れる。

一般的に、風速が秒速1m上がると、体感温度は1℃下がるとされている。ただしこれは、あくまでも条件が合った場合のみの目安であり、実際とはかなりかけ離れる。秒速1mは時速3.6km。ということは、時速108kmだと体感温度は30℃下がる計算だが、気温35℃のときに高速道路をバイクで走ったからといって、「うぉ~、5℃くらいに寒いぜ」とは絶対にならない。

とはいえ、風が強いと夏は涼しく感じて冬は寒さが増すことは、誰しも経験として知っているだろう。バイクのウインドプロテクションが高いと、ライダーに当たる走行風が減るので、寒さを感じづらくなるのだ。

ちなみに、ツーリング時のウインドプロテクションが高いカテゴリーには、アドベンチャーやフルカウルスポーツツアラーが挙げられる。

うぇーぶでぃすく 【ウェーブディスク】 外周が波状になったブレーキディスクのこと。同じ径で外周が円状のディスクと比較すると軽量。波状のエッジが、ブレーキパッドに付着したブレーキダストや泥などの汚れや、ウェット路面走行時の水などをかき出して、ブレーキング性能を安定化させる効果も狙われている。

また、走行風が直接当たるディスク側面の表面積が若干ながら増えることで、放熱性アップも期待できる。

また、走行風が直接当たるディスク側面の表面積が若干ながら増えることで、放熱性アップも期待できる。

ウェーブディスクは、花びらのように見えることから「ペタルディスク(petal=花びら)」と呼ばれることも。上記の効果に加えて、足まわりのドレスアップ効果もあり、近年はミドルクラス以下の国内メーカー製市販車あたりに純正採用されている例も少なくない。

ちなみに、使いすぎてディスク表面が波打っているディスクは、たしかに“波”ではあるけど「ウェーブディスク」とは呼ばない。正常な制動力が発揮できない状態なので、早急に交換しよう!

また、走行風が直接当たるディスク側面の表面積が若干ながら増えることで、放熱性アップも期待できる。

また、走行風が直接当たるディスク側面の表面積が若干ながら増えることで、放熱性アップも期待できる。 ウェーブディスクは、花びらのように見えることから「ペタルディスク(petal=花びら)」と呼ばれることも。上記の効果に加えて、足まわりのドレスアップ効果もあり、近年はミドルクラス以下の国内メーカー製市販車あたりに純正採用されている例も少なくない。

ちなみに、使いすぎてディスク表面が波打っているディスクは、たしかに“波”ではあるけど「ウェーブディスク」とは呼ばない。正常な制動力が発揮できない状態なので、早急に交換しよう!

にじげんそくひ 【2次減速比】 一般的な会社勤めの場合、1時ごろまでに昼食を摂取することが多く、ちょうど2時ごろに眠気が襲ってきて仕事の速度が落ちる。この度合いは、昼食の摂取量やその日の疲労度、仕事の内容などにより大きく変わる。これを詳細な数値で表わしたのが仕事の「2時減速比」である。

一方でバイクの「2次減速比」とは、変速機(トランスミッション)から後輪へと回転力を伝える部分で回転数が落とされる(2次減速)比率のこと。

チェーン駆動の場合、「リヤのドリブンスプロケット歯数÷フロントのドライブスプロケット歯数=2次減速比」となる。

回転数と回転トルクが反比例する理論を活用するため、マニュアル変速の一般的なモーターサイクルの場合、エンジンの回転数をその先へ伝える前にまず大きく減速する1次減速機構、いわゆるギヤチェンジを担う変速機、スプロケット+チェーン以外にもベルトドライブ式やシャフトドライブ式もある2次減速機構と、大きくわけて3ヵ所で減速が行なわれている。

一方でバイクの「2次減速比」とは、変速機(トランスミッション)から後輪へと回転力を伝える部分で回転数が落とされる(2次減速)比率のこと。

チェーン駆動の場合、「リヤのドリブンスプロケット歯数÷フロントのドライブスプロケット歯数=2次減速比」となる。

回転数と回転トルクが反比例する理論を活用するため、マニュアル変速の一般的なモーターサイクルの場合、エンジンの回転数をその先へ伝える前にまず大きく減速する1次減速機構、いわゆるギヤチェンジを担う変速機、スプロケット+チェーン以外にもベルトドライブ式やシャフトドライブ式もある2次減速機構と、大きくわけて3ヵ所で減速が行なわれている。

にんいほけん 【任意保険】 今すぐにでも名称(通称)を変更すべき、日本でバイクやクルマを運転するときに加入必須と考えてもらいたい保険である。

日本の公道を走るバイクやクルマには、「自賠責保険(正式名称は自動車損害賠償責任保険)」への加入が義務付けられている。「任意保険(自動車保険)」は、この補償を補う保険。自賠責保険が必ず入らなければいけない保険、つまり「強制」であることから、これを補う保険は「任意」と呼ばれている。

日本の公道を走るバイクやクルマには、「自賠責保険(正式名称は自動車損害賠償責任保険)」への加入が義務付けられている。「任意保険(自動車保険)」は、この補償を補う保険。自賠責保険が必ず入らなければいけない保険、つまり「強制」であることから、これを補う保険は「任意」と呼ばれている。

しかし実際には、自賠責保険だけでは万が一の事故の際にまったく補償が足りない。 というのも自賠責保険の補償範囲は対人(人に被害を負わせたとき)に限られ、しかもその補償額は相手の死亡時で最高3000万円。最近では、賠償額が2億円を超えるような事例もあり、また市街地には1000万円を超えるようなクルマが普通に走っていることを考えると、対物補償がなく対人補償額が低い自賠責保険だけでは、万が一の事故でこちらに過失があった場合(事故の相手が歩行者ならほぼその状態になる)、多額の支払いを要求される可能性が高いのだ。

任意保険未加入による事故で人生を棒に振らないためにも、補償を肩代わりしてくれる任意保険への加入は、もはや任意ではなく必須。「半強制保険」や「全員保険」など、名称を変更すべきである。

日本の公道を走るバイクやクルマには、「自賠責保険(正式名称は自動車損害賠償責任保険)」への加入が義務付けられている。「任意保険(自動車保険)」は、この補償を補う保険。自賠責保険が必ず入らなければいけない保険、つまり「強制」であることから、これを補う保険は「任意」と呼ばれている。

日本の公道を走るバイクやクルマには、「自賠責保険(正式名称は自動車損害賠償責任保険)」への加入が義務付けられている。「任意保険(自動車保険)」は、この補償を補う保険。自賠責保険が必ず入らなければいけない保険、つまり「強制」であることから、これを補う保険は「任意」と呼ばれている。しかし実際には、自賠責保険だけでは万が一の事故の際にまったく補償が足りない。 というのも自賠責保険の補償範囲は対人(人に被害を負わせたとき)に限られ、しかもその補償額は相手の死亡時で最高3000万円。最近では、賠償額が2億円を超えるような事例もあり、また市街地には1000万円を超えるようなクルマが普通に走っていることを考えると、対物補償がなく対人補償額が低い自賠責保険だけでは、万が一の事故でこちらに過失があった場合(事故の相手が歩行者ならほぼその状態になる)、多額の支払いを要求される可能性が高いのだ。

任意保険未加入による事故で人生を棒に振らないためにも、補償を肩代わりしてくれる任意保険への加入は、もはや任意ではなく必須。「半強制保険」や「全員保険」など、名称を変更すべきである。

すりっぱーくらっち 【スリッパークラッチ】 外出先では旅館など、自宅ではトイレやフローリングの床で使われることが多いスリッパは、人間の足から発せられる駆動力を地面に伝えるときに、「ぺたん、ぺたん……」と音を奏でるのが特徴。とくにフローリングや木の床では、減速に対して滑りやすく、スリッパを履いた状態での温泉卓球には注意が必要だ。

対してバイクに搭載されるスリッパークラッチは、大きなエンジンブレーキが発生したときに、リヤタイヤがロックしたりドライブチェーンが暴れたりするのを抑制する機構が備わったクラッチのこと。内部のカム構造により、リヤタイヤから過大なバックトルクが伝わると自動的に半クラッチ状態をつくり、スムーズな減速を助ける。

対してバイクに搭載されるスリッパークラッチは、大きなエンジンブレーキが発生したときに、リヤタイヤがロックしたりドライブチェーンが暴れたりするのを抑制する機構が備わったクラッチのこと。内部のカム構造により、リヤタイヤから過大なバックトルクが伝わると自動的に半クラッチ状態をつくり、スムーズな減速を助ける。

難しい機構は理解できなくても、「スリッパもスリッパーも、過度な減速方向の力で滑るもの」と覚えておきたい。

ちなみに現在の市販車には、多くの機種にアシスト&スリッパークラッチが搭載されている。こちらは、スリッパークラッチの機能に加えて、エンジン側からの力を後輪へ逃さず伝えられるよう、同じくカムの補助によるアシストクラッチ機構も採用。これにより、クラッチ同士を押さえつけるスプリングのレートを弱めることができ、結果としてクラッチレバー操作荷重が軽くなるというメリットがある。

対してバイクに搭載されるスリッパークラッチは、大きなエンジンブレーキが発生したときに、リヤタイヤがロックしたりドライブチェーンが暴れたりするのを抑制する機構が備わったクラッチのこと。内部のカム構造により、リヤタイヤから過大なバックトルクが伝わると自動的に半クラッチ状態をつくり、スムーズな減速を助ける。

対してバイクに搭載されるスリッパークラッチは、大きなエンジンブレーキが発生したときに、リヤタイヤがロックしたりドライブチェーンが暴れたりするのを抑制する機構が備わったクラッチのこと。内部のカム構造により、リヤタイヤから過大なバックトルクが伝わると自動的に半クラッチ状態をつくり、スムーズな減速を助ける。難しい機構は理解できなくても、「スリッパもスリッパーも、過度な減速方向の力で滑るもの」と覚えておきたい。

ちなみに現在の市販車には、多くの機種にアシスト&スリッパークラッチが搭載されている。こちらは、スリッパークラッチの機能に加えて、エンジン側からの力を後輪へ逃さず伝えられるよう、同じくカムの補助によるアシストクラッチ機構も採用。これにより、クラッチ同士を押さえつけるスプリングのレートを弱めることができ、結果としてクラッチレバー操作荷重が軽くなるというメリットがある。

すーぱーかぶ 【スーパーカブ】 重量で評価するなら、日本においてもっともスーパーなのは聖護院。最大で5kgほどに生長する白くて丸いカブで、京都名物の千枚漬けにされる。カブはヨーロッパが原産地で、日本には弥生時代に大陸から伝わったとされているアブラナ科の植物。日本では、白カブ系と赤カブ系の約80種類が生産されている。

また白と赤のカブなら、「白いタンクに赤いエンジン」というキャッチコピーとともに人気となった、ホンダのカブF型も有名。こちらは、1952年に発売が開始された自転車用補助エンジンの最終シリーズで、2スト49ccで最高出力1.3馬力。1953年には排気量を58ccに拡大したカブF2型も登場した。

また白と赤のカブなら、「白いタンクに赤いエンジン」というキャッチコピーとともに人気となった、ホンダのカブF型も有名。こちらは、1952年に発売が開始された自転車用補助エンジンの最終シリーズで、2スト49ccで最高出力1.3馬力。1953年には排気量を58ccに拡大したカブF2型も登場した。

そして1958年には、スーパーカブシリーズの初代となるC100が誕生。2ストエンジンが主流のなか、自動遠心クラッチ機構を採用した4スト49ccエンジンを搭載。翌年には米国に輸出を開始し、1961年には欧州にも進出された。

1963年にはベルギーで現地生産を開始。1964年にはタイ現地法人を通じて東南アジア各国でも販売が開始され、以降現在に至るまで、基本理念を受け継ぎつつ改良やモデルチェンジなどを繰り返しながら、世界中で生産と販売が続けられている。

2017年には、スーパーカブの世界生産累計台数が1億台を突破。この段階で、「世界15ヵ国16拠点で生産され、160ヵ国以上で販売」と公表されている。まさにスーパーな浸透ぶりである。

ちなみに、車名に用いられているカブ(cub)は野菜由来……ではなく、「猛獣の子」という意味を持つ英語。そのため、毎年1月7日に「スズナ」と呼ばれることも、乗らなくなって納屋で寝かせていたからといって漬物になることもない。

また白と赤のカブなら、「白いタンクに赤いエンジン」というキャッチコピーとともに人気となった、ホンダのカブF型も有名。こちらは、1952年に発売が開始された自転車用補助エンジンの最終シリーズで、2スト49ccで最高出力1.3馬力。1953年には排気量を58ccに拡大したカブF2型も登場した。

また白と赤のカブなら、「白いタンクに赤いエンジン」というキャッチコピーとともに人気となった、ホンダのカブF型も有名。こちらは、1952年に発売が開始された自転車用補助エンジンの最終シリーズで、2スト49ccで最高出力1.3馬力。1953年には排気量を58ccに拡大したカブF2型も登場した。

そして1958年には、スーパーカブシリーズの初代となるC100が誕生。2ストエンジンが主流のなか、自動遠心クラッチ機構を採用した4スト49ccエンジンを搭載。翌年には米国に輸出を開始し、1961年には欧州にも進出された。

1963年にはベルギーで現地生産を開始。1964年にはタイ現地法人を通じて東南アジア各国でも販売が開始され、以降現在に至るまで、基本理念を受け継ぎつつ改良やモデルチェンジなどを繰り返しながら、世界中で生産と販売が続けられている。

2017年には、スーパーカブの世界生産累計台数が1億台を突破。この段階で、「世界15ヵ国16拠点で生産され、160ヵ国以上で販売」と公表されている。まさにスーパーな浸透ぶりである。

ちなみに、車名に用いられているカブ(cub)は野菜由来……ではなく、「猛獣の子」という意味を持つ英語。そのため、毎年1月7日に「スズナ」と呼ばれることも、乗らなくなって納屋で寝かせていたからといって漬物になることもない。

めんてなんすふりーばってりー 【メンテナンスフリーバッテリー】 メンテナンスフリー(maintenance free)のイニシャルを取って「MFバッテリー」と呼ばれることも多い。

ほぼすべての公道用量産市販車は、充電して繰り返し使える蓄電池(=バッテリー)を搭載。電圧は12Vが主流で、一部の旧型車や小型車には6Vが使われることもある。そんなバッテリーは、複数の鉛板間に電解液となる希硫酸を充てんした湿式鉛蓄電池。開放型と密閉型がある。

昔から使われてきたのは開放式で、こちらはバッテリー内の化学反応により発生したガスを抜く排気口が設けられている。希硫酸の水分が減るため、定期的に蒸留水を補充する必要がある。

昔から使われてきたのは開放式で、こちらはバッテリー内の化学反応により発生したガスを抜く排気口が設けられている。希硫酸の水分が減るため、定期的に蒸留水を補充する必要がある。

一方の密閉型は、この蒸留水補充の手間をなくしたバッテリーで、内部で発生したガスを化学反応で再び電解液に吸収させる工夫がされている。さらに希硫酸も、内部のセパレーターと呼ばれる部分に浸透されていて、液漏れの心配もない。この密閉型が、蒸留水補充の手間がないことから、「MFバッテリー」と呼ばれている。

最近では、ほとんどのバイクがMFバッテリーを採用。転倒しても液が漏れださないというメリットに加え、横置きも可能なことから車載スペースの自由度が増すという利点もある。液漏れをがっちり守るという点ではDF的で、大胆なデザインを可能にする点では攻撃的なFW。とても優秀なMFである。あ、バッテリーなのに野球ではなくサッカーで例えてしまった……。

※ 一部横置きなどに適さないMFバッテリーもあります。

昔から使われてきたのは開放式で、こちらはバッテリー内の化学反応により発生したガスを抜く排気口が設けられている。希硫酸の水分が減るため、定期的に蒸留水を補充する必要がある。

昔から使われてきたのは開放式で、こちらはバッテリー内の化学反応により発生したガスを抜く排気口が設けられている。希硫酸の水分が減るため、定期的に蒸留水を補充する必要がある。一方の密閉型は、この蒸留水補充の手間をなくしたバッテリーで、内部で発生したガスを化学反応で再び電解液に吸収させる工夫がされている。さらに希硫酸も、内部のセパレーターと呼ばれる部分に浸透されていて、液漏れの心配もない。この密閉型が、蒸留水補充の手間がないことから、「MFバッテリー」と呼ばれている。

最近では、ほとんどのバイクがMFバッテリーを採用。転倒しても液が漏れださないというメリットに加え、横置きも可能なことから車載スペースの自由度が増すという利点もある。液漏れをがっちり守るという点ではDF的で、大胆なデザインを可能にする点では攻撃的なFW。とても優秀なMFである。あ、バッテリーなのに野球ではなくサッカーで例えてしまった……。

※ 一部横置きなどに適さないMFバッテリーもあります。

めっといんすぺーす 【メットインスペース】 バイクの車体に設けられた、ヘルメットが入る収納スペースのこと。一般的には、トップケースなどの後付けボックスやバッグは含まず、シート下など車体の内側にある収納部のみに使われる名称だ。

スクータータイプの機種に採用されていることがほとんどだが、かつてならスズキのアクロス、現行ならホンダのNC750X/Sなど、一般的なバイクの燃料タンク部分がメットインスペースとなっているロードスポーツモデルもある。

量

スクータータイプの機種に採用されていることがほとんどだが、かつてならスズキのアクロス、現行ならホンダのNC750X/Sなど、一般的なバイクの燃料タンク部分がメットインスペースとなっているロードスポーツモデルもある。

量

産スクーターで初めてヘルメット収納を可能としたのは、1985年にデビューしたヤマハ・ボクスン。ところが、「メットイン」と初めて名乗ったのは1987年1月発売の“メットイン・タクト”ことホンダ・タクトフルマークで、このときにホンダが商標登録した。

しかしその後、電子ピアノが本来はヤマハの商品名である「エレクトーン」、ばんそうこうがジョンソン・エンド・ジョンソンの「バンドエイド」、宅配便がヤマト運輸の「宅急便」と呼ばれるのと同じように、「メットイン」は一般名詞化した。

スクータータイプの機種に採用されていることがほとんどだが、かつてならスズキのアクロス、現行ならホンダのNC750X/Sなど、一般的なバイクの燃料タンク部分がメットインスペースとなっているロードスポーツモデルもある。

量

スクータータイプの機種に採用されていることがほとんどだが、かつてならスズキのアクロス、現行ならホンダのNC750X/Sなど、一般的なバイクの燃料タンク部分がメットインスペースとなっているロードスポーツモデルもある。

量産スクーターで初めてヘルメット収納を可能としたのは、1985年にデビューしたヤマハ・ボクスン。ところが、「メットイン」と初めて名乗ったのは1987年1月発売の“メットイン・タクト”ことホンダ・タクトフルマークで、このときにホンダが商標登録した。

しかしその後、電子ピアノが本来はヤマハの商品名である「エレクトーン」、ばんそうこうがジョンソン・エンド・ジョンソンの「バンドエイド」、宅配便がヤマト運輸の「宅急便」と呼ばれるのと同じように、「メットイン」は一般名詞化した。

つきだしりょう 【突き出し量】 居酒屋や割烹などの飲食店で、注文前におつまみとして出てくるちょっとした料理は、関西地方を中心に「突き出し」と呼ばれている。これは関東地方などでの「お通し」とほぼ同じ存在。ただし、「お通し」には客を正しく席に誘導した(あるいは注文を板場に通した)などの意味が込められているとされるのに対して、「突き出し」は客の注文と関係なく料理を突き出したという意味や歴史があるとされる。

「突き出し量」とは、これらの料理がたいてい「もうちょっと欲しいなあ……」と思わせるような量であることから転じて、「満足しきれない絶妙な少なさ」を指すかもしれないが、そうではないかもしれない。

「突き出し量」とは、これらの料理がたいてい「もうちょっと欲しいなあ……」と思わせるような量であることから転じて、「満足しきれない絶妙な少なさ」を指すかもしれないが、そうではないかもしれない。

バイクの世界における「突き出し量」は、トップブリッジの上側に突き出ているフロントフォークチューブの長さ(単位はmm)を指す。レース用マシンのサスペンションをセッティングするときや、市販車をローダウンする際によく登場する用語である。

ほとんどの場合、突き出し量が増すとトレールが減ってキャスターが立ち、結果的に運動性を重視した仕様に。ただし、過度な突き出しは車体バランスを大きく崩す結果となることもある。またローダウン時は、リヤサスのリンクなどを変更したことで崩れた車体のバランスを、フォーク突き出し量の増加で調整して、操縦性の変化を最小限に抑えることが多い。

「突き出し量」とは、これらの料理がたいてい「もうちょっと欲しいなあ……」と思わせるような量であることから転じて、「満足しきれない絶妙な少なさ」を指すかもしれないが、そうではないかもしれない。

「突き出し量」とは、これらの料理がたいてい「もうちょっと欲しいなあ……」と思わせるような量であることから転じて、「満足しきれない絶妙な少なさ」を指すかもしれないが、そうではないかもしれない。

バイクの世界における「突き出し量」は、トップブリッジの上側に突き出ているフロントフォークチューブの長さ(単位はmm)を指す。レース用マシンのサスペンションをセッティングするときや、市販車をローダウンする際によく登場する用語である。

ほとんどの場合、突き出し量が増すとトレールが減ってキャスターが立ち、結果的に運動性を重視した仕様に。ただし、過度な突き出しは車体バランスを大きく崩す結果となることもある。またローダウン時は、リヤサスのリンクなどを変更したことで崩れた車体のバランスを、フォーク突き出し量の増加で調整して、操縦性の変化を最小限に抑えることが多い。

つーすとろーくえんじん 【2ストロークエンジン】 公道用二輪車においては完全に過去の遺物。ただしモトクロスやエンデューロといったオフロードレースの世界では、まだまだ現役として活躍している。

白煙を出しながら走るいかにも排ガスが汚そうなイメージもあって、真っ先に環境規制の矛先となったが、ツーリングで2ストロークマシンの後ろを走っていると、オイル混じりの排気ガス攻撃をお見舞いされて、ヘルメットやジャケットや愛車のフロントまわりに黒い点々の汚れが付着することが多々あったので、やはり淘汰されて然るべきエンジンだったのかもしれない。

ところで「2ストロークエンジン」という呼称は本来、「2ストローク1サイクルエンジン」が略されたもの。さらに短く「2スト」とも言われる。

ところで「2ストロークエンジン」という呼称は本来、「2ストローク1サイクルエンジン」が略されたもの。さらに短く「2スト」とも言われる。

日本では「2サイクル」と呼ばれることもあるが、これは本来の意味からすると誤りである。

「2ストローク1サイクルエンジン」は、ピストンが1往復(=2ストローク)する間に吸入・圧縮・燃焼・排気の4行程を実施。これが1サイクルとなる。2サイクルすると4ストロークになってしまうが、4ストエンジンになるわけではなく……。

2ストエンジンの特徴として、4ストのようなバルブ機構がないため軽量コンパクトで、摩擦損失も少ない点が挙げられる。また、クランクが1回転するごとに燃焼行程が行なわれるので、小排気量でも高出力が得られる。一方、広い回転域でパワーを発揮するのは苦手。また、吸入混合気が排気側に抜ける量が多いため燃費が悪く、排ガスには未燃焼ガスが多く残りHC(炭化水素)が多くなりがちである。

なお、バイク乗りの会話で、「あいつは2ストのようだ」と使われることがあるが、これは2ストエンジンのピーキーな性格に由来。ヘビースモーカーでいつも白煙を出しているという意味ではないようだ。

白煙を出しながら走るいかにも排ガスが汚そうなイメージもあって、真っ先に環境規制の矛先となったが、ツーリングで2ストロークマシンの後ろを走っていると、オイル混じりの排気ガス攻撃をお見舞いされて、ヘルメットやジャケットや愛車のフロントまわりに黒い点々の汚れが付着することが多々あったので、やはり淘汰されて然るべきエンジンだったのかもしれない。

ところで「2ストロークエンジン」という呼称は本来、「2ストローク1サイクルエンジン」が略されたもの。さらに短く「2スト」とも言われる。

ところで「2ストロークエンジン」という呼称は本来、「2ストローク1サイクルエンジン」が略されたもの。さらに短く「2スト」とも言われる。日本では「2サイクル」と呼ばれることもあるが、これは本来の意味からすると誤りである。

「2ストローク1サイクルエンジン」は、ピストンが1往復(=2ストローク)する間に吸入・圧縮・燃焼・排気の4行程を実施。これが1サイクルとなる。2サイクルすると4ストロークになってしまうが、4ストエンジンになるわけではなく……。

2ストエンジンの特徴として、4ストのようなバルブ機構がないため軽量コンパクトで、摩擦損失も少ない点が挙げられる。また、クランクが1回転するごとに燃焼行程が行なわれるので、小排気量でも高出力が得られる。一方、広い回転域でパワーを発揮するのは苦手。また、吸入混合気が排気側に抜ける量が多いため燃費が悪く、排ガスには未燃焼ガスが多く残りHC(炭化水素)が多くなりがちである。

なお、バイク乗りの会話で、「あいつは2ストのようだ」と使われることがあるが、これは2ストエンジンのピーキーな性格に由来。ヘビースモーカーでいつも白煙を出しているという意味ではないようだ。

きゃすたーかく 【キャスター角】 かつての滝川クリステルは45度。フジテレビ系の夜版ニュース番組「ニュースJAPAN」で2009年9月までキャスターを務めていた滝川は、カメラに対して斜め45度に構えることで有名だった。

このキャスター角は、その当時に番組編集長とキャスターを兼任していた松本方哉が、スタッフと検討して決定。「女性が最も美しく見える角度」とされていた。滝川は、「骨盤がゆがみそう」や「本番中に首がつった」などのインプレッションを残している。

このキャスター角は、その当時に番組編集長とキャスターを兼任していた松本方哉が、スタッフと検討して決定。「女性が最も美しく見える角度」とされていた。滝川は、「骨盤がゆがみそう」や「本番中に首がつった」などのインプレッションを残している。

その後、滝川が番組を降板して秋元優里がこの番組のメインキャスターになると、カメラアングルやスタジオセットも変更。キャスター付きのイスに座る秋元キャスターが90度近く向きを変えて全身を映すシーンが、新たな名物となった。

2020年6月現在、この夜ニュース番組は「FNN Live News α」に変格され、メインキャスターは月~水曜日を三田友梨佳、木~金曜日を内田嶺衣奈が担当するが、滝川時代や秋元時代のキャスター角は踏襲されていない。

ちなみにバイクの「キャスター角」は、ステアリングヘッドに収まる操舵軸(ステアリングシャフト)の傾斜角を指し、バイクを真横から見たときの、路面垂直線に対する操舵軸の角度で表わす。キャスター角が大きいほど、直進性が強く安定性指向。小さいほど旋回性重視の設定となる。23~35度くらいの設定が多い。

このキャスター角は、その当時に番組編集長とキャスターを兼任していた松本方哉が、スタッフと検討して決定。「女性が最も美しく見える角度」とされていた。滝川は、「骨盤がゆがみそう」や「本番中に首がつった」などのインプレッションを残している。

このキャスター角は、その当時に番組編集長とキャスターを兼任していた松本方哉が、スタッフと検討して決定。「女性が最も美しく見える角度」とされていた。滝川は、「骨盤がゆがみそう」や「本番中に首がつった」などのインプレッションを残している。その後、滝川が番組を降板して秋元優里がこの番組のメインキャスターになると、カメラアングルやスタジオセットも変更。キャスター付きのイスに座る秋元キャスターが90度近く向きを変えて全身を映すシーンが、新たな名物となった。

2020年6月現在、この夜ニュース番組は「FNN Live News α」に変格され、メインキャスターは月~水曜日を三田友梨佳、木~金曜日を内田嶺衣奈が担当するが、滝川時代や秋元時代のキャスター角は踏襲されていない。

ちなみにバイクの「キャスター角」は、ステアリングヘッドに収まる操舵軸(ステアリングシャフト)の傾斜角を指し、バイクを真横から見たときの、路面垂直線に対する操舵軸の角度で表わす。キャスター角が大きいほど、直進性が強く安定性指向。小さいほど旋回性重視の設定となる。23~35度くらいの設定が多い。

きょうせいくうれいしき 【強制空冷式】 停車して走行風が当たらなくなった空冷エンジンを、うちわであおぐ冷却方式。近年は電子制御化が進み、携帯用扇風機を使うこともある。とくに、走行中も風が当たりにくいシリンダー後方部やVツインエンジンの後方気筒をパタパタパタ……。オーバーヒートによりエンストした愛車に対する、ライダーのこんなにも涙ぐましい行動も、「強制空冷」と呼べなくはない。

ただし実際の「強制空冷」は、車体に搭載されたクーリングファンの風により冷却を行なう方式を指す。

ただし実際の「強制空冷」は、車体に搭載されたクーリングファンの風により冷却を行なう方式を指す。

空冷エンジンは構造がシンプルで、製造コストが抑えられ、整備性に優れ、軽いなどのメリットがある。その反面、エンジン本体から直接大気に熱を放出するため、走行風が当たらないと冷却効果が下がる。

環境性能を高めた結果、空冷式を採用するバイクはだいぶ減少したとはいえ、現在でも小型スクーターには空冷タイプも多い。これは、空冷式のメリットを優先した結果だが、ユニットスイング機構を採用するスクーターは走行風がエンジンに当たりづらい。そこで以前から採用されているのが、「強制空冷」という方式だ。

ただし実際の「強制空冷」は、車体に搭載されたクーリングファンの風により冷却を行なう方式を指す。

ただし実際の「強制空冷」は、車体に搭載されたクーリングファンの風により冷却を行なう方式を指す。空冷エンジンは構造がシンプルで、製造コストが抑えられ、整備性に優れ、軽いなどのメリットがある。その反面、エンジン本体から直接大気に熱を放出するため、走行風が当たらないと冷却効果が下がる。

環境性能を高めた結果、空冷式を採用するバイクはだいぶ減少したとはいえ、現在でも小型スクーターには空冷タイプも多い。これは、空冷式のメリットを優先した結果だが、ユニットスイング機構を採用するスクーターは走行風がエンジンに当たりづらい。そこで以前から採用されているのが、「強制空冷」という方式だ。

れーさーれぷりか 【レーサーレプリカ】 サーキット専用に開発されたレースマシンに近づけた外観や性能を与えた、公道走行可能なモデルのことで、80年代前半から90年代初頭にかけてブームとなった。

レプリカとは、英語の「replica」で、「複製品・模造品」の意味を持つ。「レーサーを模したバイク」というわけだ。ちなみに、略して「レプリカ」と呼ばれることも多いが、米津玄師の楽曲とはなんの関係もない。

レプリカとは、英語の「replica」で、「複製品・模造品」の意味を持つ。「レーサーを模したバイク」というわけだ。ちなみに、略して「レプリカ」と呼ばれることも多いが、米津玄師の楽曲とはなんの関係もない。

「レーサーレプリカ」の名称が広まったのは、83年登場のスズキ・RG250Γがきっかけとされる。この年に保安基準が改正され、ついに国内でもフルカウルとセパレートハンドルの使用が認可されるようになると、ガンマはこのふたつを装備。さらに、国産二輪車で初めてアルミ製フレームも採用し、まさにレーサーを思わせる内容でヒットとなった。

「ガンマ」はギリシャ語で「栄光」という意味を持つ「ゲライロ」の頭文字だという。そう言われてみると、当時のRG250Γは「ゲライロゲライロゲラゲラ……」というアイドリングの排気音だった気もする。

ちなみに現代の「スーパースポーツ」は、公道での運動性能を追求したカテゴリーが後にレースベース車にも使われるようになったという歴史なので、「レプリカ」とはむしろ正反対。MotoGPなどから一部の技術をフィードバックして設計されている機種もあるが、「レプリカ」と呼ぶような関係性ではないのだ。

レプリカとは、英語の「replica」で、「複製品・模造品」の意味を持つ。「レーサーを模したバイク」というわけだ。ちなみに、略して「レプリカ」と呼ばれることも多いが、米津玄師の楽曲とはなんの関係もない。

レプリカとは、英語の「replica」で、「複製品・模造品」の意味を持つ。「レーサーを模したバイク」というわけだ。ちなみに、略して「レプリカ」と呼ばれることも多いが、米津玄師の楽曲とはなんの関係もない。

「レーサーレプリカ」の名称が広まったのは、83年登場のスズキ・RG250Γがきっかけとされる。この年に保安基準が改正され、ついに国内でもフルカウルとセパレートハンドルの使用が認可されるようになると、ガンマはこのふたつを装備。さらに、国産二輪車で初めてアルミ製フレームも採用し、まさにレーサーを思わせる内容でヒットとなった。

「ガンマ」はギリシャ語で「栄光」という意味を持つ「ゲライロ」の頭文字だという。そう言われてみると、当時のRG250Γは「ゲライロゲライロゲラゲラ……」というアイドリングの排気音だった気もする。

ちなみに現代の「スーパースポーツ」は、公道での運動性能を追求したカテゴリーが後にレースベース車にも使われるようになったという歴史なので、「レプリカ」とはむしろ正反対。MotoGPなどから一部の技術をフィードバックして設計されている機種もあるが、「レプリカ」と呼ぶような関係性ではないのだ。

れぎゅれーとれくちふぁいや 【レギュレートレクチファイヤ】 一般的なバイクのエンジンには、ACジェネレーターと呼ばれる発電機が搭載されている。しかしここで発電された交流電気は、周期的にプラスとマイナスの向きや電圧が変わり、しかもエンジンが高回転になればなるほど高圧になるため、そのままでは使用できない。

そこでバイクには、電圧や電流を一定に保つように制御する「レギュレーター」と、交流を直流に変換する「レクチファイヤ」が一体化された、「レギュレートレクチファイヤ」という部品が備えつけられている。

そこでバイクには、電圧や電流を一定に保つように制御する「レギュレーター」と、交流を直流に変換する「レクチファイヤ」が一体化された、「レギュレートレクチファイヤ」という部品が備えつけられている。

大半の機種は、ここでDC12V(DCは直流の意味)に変換された電気がバッテリーに供給されるのだ。

ところで「レギュレートレクチファイヤ」は、あまりに名称が長いことから、略して「レギュレーター」と呼ばれることがかなり多い。つまり、「レギュレーター家」と「レクチファイヤ家」のパートナーが結婚した結果、本当は夫婦別姓を名乗りたかったのに、法律の関係でそれが叶わなかったような状態なのである。レクチファイヤさんだって仕事してるのにっ!!

そこでバイクには、電圧や電流を一定に保つように制御する「レギュレーター」と、交流を直流に変換する「レクチファイヤ」が一体化された、「レギュレートレクチファイヤ」という部品が備えつけられている。

そこでバイクには、電圧や電流を一定に保つように制御する「レギュレーター」と、交流を直流に変換する「レクチファイヤ」が一体化された、「レギュレートレクチファイヤ」という部品が備えつけられている。大半の機種は、ここでDC12V(DCは直流の意味)に変換された電気がバッテリーに供給されるのだ。

ところで「レギュレートレクチファイヤ」は、あまりに名称が長いことから、略して「レギュレーター」と呼ばれることがかなり多い。つまり、「レギュレーター家」と「レクチファイヤ家」のパートナーが結婚した結果、本当は夫婦別姓を名乗りたかったのに、法律の関係でそれが叶わなかったような状態なのである。レクチファイヤさんだって仕事してるのにっ!!

びきにかうる 【ビキニカウル】 ヘッドライトまわりに装着された、ハンドルマウントタイプの小型カウルを指す。カウルの大きさはヘッドライトを包み込む程度で、小型のスクリーンが装着されていることが多い。70年代カフェレーサーなどに多用された。

近年の車種ではカワサキのZRXシリーズが、ビキニカウルを装着する代表車である。 覆い隠す部分が少ないことから、水着のビキニに例えてこう呼ばれているが、一般的にビキニカウルが使われるのはネイキッドモデルであり、「裸にビキニ」と考えると、かなり適切なネーミングである。

近年の車種ではカワサキのZRXシリーズが、ビキニカウルを装着する代表車である。 覆い隠す部分が少ないことから、水着のビキニに例えてこう呼ばれているが、一般的にビキニカウルが使われるのはネイキッドモデルであり、「裸にビキニ」と考えると、かなり適切なネーミングである。

とはいえ、本来なら水着のビキニはブラジャーとショーツのツーピース。もう片方はどうしてしまったのだろうか……。

ちなみに水着のビキニという呼称は、1946年にアメリカがビキニ環礁で実施して世界中に衝撃を与えた、戦後初の原爆実験に由来。同時期に、当時としては超大胆な水着デザインを考案したフランス人ファッションデザイナーのルイ・レアールが、ビキニ環礁での出来事と同じくらい衝撃的なデザインということで名づけた。

近年の車種ではカワサキのZRXシリーズが、ビキニカウルを装着する代表車である。 覆い隠す部分が少ないことから、水着のビキニに例えてこう呼ばれているが、一般的にビキニカウルが使われるのはネイキッドモデルであり、「裸にビキニ」と考えると、かなり適切なネーミングである。

近年の車種ではカワサキのZRXシリーズが、ビキニカウルを装着する代表車である。 覆い隠す部分が少ないことから、水着のビキニに例えてこう呼ばれているが、一般的にビキニカウルが使われるのはネイキッドモデルであり、「裸にビキニ」と考えると、かなり適切なネーミングである。とはいえ、本来なら水着のビキニはブラジャーとショーツのツーピース。もう片方はどうしてしまったのだろうか……。

ちなみに水着のビキニという呼称は、1946年にアメリカがビキニ環礁で実施して世界中に衝撃を与えた、戦後初の原爆実験に由来。同時期に、当時としては超大胆な水着デザインを考案したフランス人ファッションデザイナーのルイ・レアールが、ビキニ環礁での出来事と同じくらい衝撃的なデザインということで名づけた。

ぴっちんぐ 【ピッチング】 走行しているバイクを真横から見ると、加速時にはそのGでフロントサスペンションが伸びてリヤサスペンションが沈み、減速時にはその逆となる。この動きを「ピッチング」または「ピッチ」と呼ぶ。もう少し難しく解釈するなら、「真横から見た車体重心付近での回転運動」のことである。

ピッチングは加減速時だけでなく、路面のギャップを通過したときなどにも発生。一般的には、ピッチングが少ないほうが安定性は高いが、ピッチングにより車体姿勢が変化することでコーナーでの旋回性が高まることも多く、走る道路の路面状態や速度などによっても最適なピッチングは変わるため、一概に多ければよいとか少ないほうが理想とは断言できない。

ピッチングは加減速時だけでなく、路面のギャップを通過したときなどにも発生。一般的には、ピッチングが少ないほうが安定性は高いが、ピッチングにより車体姿勢が変化することでコーナーでの旋回性が高まることも多く、走る道路の路面状態や速度などによっても最適なピッチングは変わるため、一概に多ければよいとか少ないほうが理想とは断言できない。

とはいえなんにせよ、「ピッチングが多めだよね~」とバイク仲間に言われたからといって、「おおっ、いま話題となっている高校球児の投球数問題か!」と熱く持論を述べることだけは避けたい。

ピッチングは加減速時だけでなく、路面のギャップを通過したときなどにも発生。一般的には、ピッチングが少ないほうが安定性は高いが、ピッチングにより車体姿勢が変化することでコーナーでの旋回性が高まることも多く、走る道路の路面状態や速度などによっても最適なピッチングは変わるため、一概に多ければよいとか少ないほうが理想とは断言できない。

ピッチングは加減速時だけでなく、路面のギャップを通過したときなどにも発生。一般的には、ピッチングが少ないほうが安定性は高いが、ピッチングにより車体姿勢が変化することでコーナーでの旋回性が高まることも多く、走る道路の路面状態や速度などによっても最適なピッチングは変わるため、一概に多ければよいとか少ないほうが理想とは断言できない。

とはいえなんにせよ、「ピッチングが多めだよね~」とバイク仲間に言われたからといって、「おおっ、いま話題となっている高校球児の投球数問題か!」と熱く持論を述べることだけは避けたい。

さいどかー 【サイドカー】 2019年に大きな話題となっているのがサイドカー。米国アップル社製のiPadを、Macの外部ディスプレーとして使用できる新機能だ。そのシステムが、バイクのサイドカーと似ていることから名づけられたと推測できる。

そんな本来のサイドカーは、日本語で側車と呼ばれる車輪付きの乗車スペースを横に備えたバイクのこと。二人乗りがしやすくて積載性にも優れるため、クルマが普及していなかった20世紀前半から第二次世界大戦直後には重宝されたが、現在はかなり希少な存在となった。

そんな本来のサイドカーは、日本語で側車と呼ばれる車輪付きの乗車スペースを横に備えたバイクのこと。二人乗りがしやすくて積載性にも優れるため、クルマが普及していなかった20世紀前半から第二次世界大戦直後には重宝されたが、現在はかなり希少な存在となった。

とはいえ現在も熱烈な愛好家は世界中にいて、また国内外で二名乗車によるサイドカーレースも実施されている。

側車を取り外せるタイプもあり、これを外した状態のバイク本体が単車(本車)。タンデム可能でタイヤはふたつあるのに“単”と付くのには、サイドカーこそがオートバイとして普及していた第二次世界大戦直後時代の名残があるのだ!

ちなみに、サイドカーは転ばず簡単に運転できる乗り物に思えるかもしれないが、実際には独特な操縦フィーリングや旋回時の転倒リスクがあり、操るのはとても難しい。

そんな本来のサイドカーは、日本語で側車と呼ばれる車輪付きの乗車スペースを横に備えたバイクのこと。二人乗りがしやすくて積載性にも優れるため、クルマが普及していなかった20世紀前半から第二次世界大戦直後には重宝されたが、現在はかなり希少な存在となった。

そんな本来のサイドカーは、日本語で側車と呼ばれる車輪付きの乗車スペースを横に備えたバイクのこと。二人乗りがしやすくて積載性にも優れるため、クルマが普及していなかった20世紀前半から第二次世界大戦直後には重宝されたが、現在はかなり希少な存在となった。とはいえ現在も熱烈な愛好家は世界中にいて、また国内外で二名乗車によるサイドカーレースも実施されている。

側車を取り外せるタイプもあり、これを外した状態のバイク本体が単車(本車)。タンデム可能でタイヤはふたつあるのに“単”と付くのには、サイドカーこそがオートバイとして普及していた第二次世界大戦直後時代の名残があるのだ!

ちなみに、サイドカーは転ばず簡単に運転できる乗り物に思えるかもしれないが、実際には独特な操縦フィーリングや旋回時の転倒リスクがあり、操るのはとても難しい。

さーきっと 【サーキット】 英語の「サーキット(circuit)」には、「回路・回線・環状路・興行系統」など多くの意味がある。このうち環状路から派生して、バイクやクルマや自転車などの競技やテストなどを目的に設立された周回走路(とその付帯施設)を、サーキットと呼ぶ。

レース用の施設という認識を持っている人も少なくないが、現在の日本国内で運営されているモータースポーツ用サーキットの多くは、安全なフィールドでのスポーツ走行を楽しみたいライダーやドライバーが、公道とは異なる制約の中で愛車のポテンシャルを十分に発揮するための施設としても機能している。

レース用の施設という認識を持っている人も少なくないが、現在の日本国内で運営されているモータースポーツ用サーキットの多くは、安全なフィールドでのスポーツ走行を楽しみたいライダーやドライバーが、公道とは異なる制約の中で愛車のポテンシャルを十分に発揮するための施設としても機能している。

バイクの場合、最新リッタースーパースポーツは200馬力が当然となり、そのメーター最高速度は299km/hにも及ぶが、日本での法定最高速度は新東名高速や東北道の試験運用区間でもたった120km/h……。しかしサーキットには、ピットロードを除けば基本的に速度制限はない。また、公道と比べて道幅が広く、対向車やマンホールがないなど、スポーツライディングを存分に楽しめる環境が整っている。

走る前は否定的だったライダーでも、その爽快感を知れば「さっきと言っていることが違う」となるのがサーキットの魅力。さあきっと、一度走ればアナタも病みつきに!

レース用の施設という認識を持っている人も少なくないが、現在の日本国内で運営されているモータースポーツ用サーキットの多くは、安全なフィールドでのスポーツ走行を楽しみたいライダーやドライバーが、公道とは異なる制約の中で愛車のポテンシャルを十分に発揮するための施設としても機能している。

レース用の施設という認識を持っている人も少なくないが、現在の日本国内で運営されているモータースポーツ用サーキットの多くは、安全なフィールドでのスポーツ走行を楽しみたいライダーやドライバーが、公道とは異なる制約の中で愛車のポテンシャルを十分に発揮するための施設としても機能している。バイクの場合、最新リッタースーパースポーツは200馬力が当然となり、そのメーター最高速度は299km/hにも及ぶが、日本での法定最高速度は新東名高速や東北道の試験運用区間でもたった120km/h……。しかしサーキットには、ピットロードを除けば基本的に速度制限はない。また、公道と比べて道幅が広く、対向車やマンホールがないなど、スポーツライディングを存分に楽しめる環境が整っている。

走る前は否定的だったライダーでも、その爽快感を知れば「さっきと言っていることが違う」となるのがサーキットの魅力。さあきっと、一度走ればアナタも病みつきに!

ねいきっど 【ネイキッド】 英語の「ネイキッド(=naked)」には、「裸の・露出した・はぎ取られた」などの意味がある。一方、バイクの世界で「ネイキッド」といえば、エンジンサイドやヘッドライト周辺にカウリングのないロードモデルのことを指すのが一般的だ。

大昔は、それがバイクとして当然の姿であったが、80年代にフルカウルモデルが数多く誕生して人気を集めると、これに対してカウルがはぎ取られたようなデザインということで、ネイキッドモデルやネイキッドバイクという呼称が浸透していった。 当初は、丸目1灯式ばかりがネイキッドバイクとされたが、近年はヘッドライト周辺やラジエター周辺に小さなカウルを備えたバイクも仲間に入れる傾向がある。

ちなみに二輪業界では、展示や撮影などのために外装パーツなどを取り外してエンジンまわりなどの構造がよく見えるようにした車体のことを、「ストリップモデル」と呼ぶことがある。バイクの世界は、いつでもちょっぴり刺激的だ。

大昔は、それがバイクとして当然の姿であったが、80年代にフルカウルモデルが数多く誕生して人気を集めると、これに対してカウルがはぎ取られたようなデザインということで、ネイキッドモデルやネイキッドバイクという呼称が浸透していった。 当初は、丸目1灯式ばかりがネイキッドバイクとされたが、近年はヘッドライト周辺やラジエター周辺に小さなカウルを備えたバイクも仲間に入れる傾向がある。

ちなみに二輪業界では、展示や撮影などのために外装パーツなどを取り外してエンジンまわりなどの構造がよく見えるようにした車体のことを、「ストリップモデル」と呼ぶことがある。バイクの世界は、いつでもちょっぴり刺激的だ。

ねんしょうしつ 【燃焼室】 燃焼室とはエンジン内のピストン上面とシリンダーヘッド内側のくぼみで囲まれた部屋のこと。

ピストンが一番上(上死点)にあるときに、適正に火炎伝播させ、圧縮比を高め、ピストンを効率よく押し下げるよう、シリンダーヘッド内側のくぼみだけでなくピストンヘッド形状にも気を遣いながら設計されている。

ピストンの動きにより圧縮された空気とガソリンが混ざった混合気は、スパークプラグの火花により1点に着火される。するとその熱によりまだ燃焼していない部分の温度と圧力が上がる。エンジン内部で繰り返されているのが「爆発」だと思っている人も多いが、混合気が燃え広がる速さ(火炎伝播速度)は1秒間に20~30mほどで、火薬などが爆発するときの数百分の1ほどの速さでしかないので「燃焼」という。

エンジンが設計から2年目や3年目を迎えても、ネンチューさんやネンチョーさんの部屋になることはない。

ピストンが一番上(上死点)にあるときに、適正に火炎伝播させ、圧縮比を高め、ピストンを効率よく押し下げるよう、シリンダーヘッド内側のくぼみだけでなくピストンヘッド形状にも気を遣いながら設計されている。

ピストンの動きにより圧縮された空気とガソリンが混ざった混合気は、スパークプラグの火花により1点に着火される。するとその熱によりまだ燃焼していない部分の温度と圧力が上がる。エンジン内部で繰り返されているのが「爆発」だと思っている人も多いが、混合気が燃え広がる速さ(火炎伝播速度)は1秒間に20~30mほどで、火薬などが爆発するときの数百分の1ほどの速さでしかないので「燃焼」という。

エンジンが設計から2年目や3年目を迎えても、ネンチューさんやネンチョーさんの部屋になることはない。

ゆにっとすうぃんぐしき 【ユニットスウィング式】

ユニットがスイングするといえば、バブル期なら無表情なWink、もう少し新しい時代ならTRFか「Choo Choo TRAIN」のZOO、現在ならEXILEあたりだろうか。

一方バイクのユニットスイング式というのは、エンジンと変速機(たいていはオートマチック)、後輪への動力伝達機構、後輪の軸受け機構などが、“後輪を支える腕”であるスイングアームと一体化された機構のこと。一般的には、前部が車体に支持されている。小中排気量帯のスクーターなどに使われる機構で、エンジンと駆動系をコンパクトにまとめることができ、一般的なバイクのようにエンジンが車体前方にないため、ライダーの足元部に広い空間をつくることができる。

無表情のままスイングするという点では、Winkと同様だ。

ユニットがスイングするといえば、バブル期なら無表情なWink、もう少し新しい時代ならTRFか「Choo Choo TRAIN」のZOO、現在ならEXILEあたりだろうか。

一方バイクのユニットスイング式というのは、エンジンと変速機(たいていはオートマチック)、後輪への動力伝達機構、後輪の軸受け機構などが、“後輪を支える腕”であるスイングアームと一体化された機構のこと。一般的には、前部が車体に支持されている。小中排気量帯のスクーターなどに使われる機構で、エンジンと駆動系をコンパクトにまとめることができ、一般的なバイクのようにエンジンが車体前方にないため、ライダーの足元部に広い空間をつくることができる。

無表情のままスイングするという点では、Winkと同様だ。

ゆーざーしゃけん 【ユーザー車検】

一般的には、その車両のオーナーまたは使用者が、みずから検査場にバイクを持ち込んで車検を受けることを指す。バイクショップや車検代行業者に頼むと手数料が掛かるので、自分で動くことでそれらの出費を抑えられるのがユーザー車検のメリットだ。

ただし、プロに任せることによるメリットもある。たとえば、バイクショップでは車検と定期点検がセットになっていることが多いので、その際に愛車の不具合が発見できることもある。これは、安全ということでは大きな利点となる。 またユーザー車検のデメリットとしては、「検査場は平日しかやっていないため、土日しか仕事や学校などを休めない人は受けられない」ことや、初めての場合は「検査場のシステムがちょっぴり複雑かつ特殊でドキドキする」ことなどが挙げられる。

でもまあ、昔はあんなに高圧的な雰囲気だった検査場に務めている方々も、近年はかなりフレンドリーになった。昔のように「わかんねーなら来るな」という威圧感はなく、質問すればかなり親切に教えてくれる。バイク屋のホームページでユーザー車検をオススメするのもなんだが、人生経験として一度くらいはチャレンジしてみてもいいのかも!?

ただしその場合でも、ユーザー車検とは別に、ショップでプロによる定期点検を受けることを強く推奨します。そしてパワーズでは、もちろん定期点検も承っております。

一般的には、その車両のオーナーまたは使用者が、みずから検査場にバイクを持ち込んで車検を受けることを指す。バイクショップや車検代行業者に頼むと手数料が掛かるので、自分で動くことでそれらの出費を抑えられるのがユーザー車検のメリットだ。

ただし、プロに任せることによるメリットもある。たとえば、バイクショップでは車検と定期点検がセットになっていることが多いので、その際に愛車の不具合が発見できることもある。これは、安全ということでは大きな利点となる。 またユーザー車検のデメリットとしては、「検査場は平日しかやっていないため、土日しか仕事や学校などを休めない人は受けられない」ことや、初めての場合は「検査場のシステムがちょっぴり複雑かつ特殊でドキドキする」ことなどが挙げられる。

でもまあ、昔はあんなに高圧的な雰囲気だった検査場に務めている方々も、近年はかなりフレンドリーになった。昔のように「わかんねーなら来るな」という威圧感はなく、質問すればかなり親切に教えてくれる。バイク屋のホームページでユーザー車検をオススメするのもなんだが、人生経験として一度くらいはチャレンジしてみてもいいのかも!?

ただしその場合でも、ユーザー車検とは別に、ショップでプロによる定期点検を受けることを強く推奨します。そしてパワーズでは、もちろん定期点検も承っております。

えーびーえす 【ABS】

日本における七福神の一柱。狩衣をまとい、右手に釣り竿を持ち、左脇に鯛を抱える姿が一般的である。ちなみに「えびす」と言えば、東京都の地名として恵比寿も有名だが、この由来がエビスビールにあることは意外と知られていない。

サッポロビールの前身である日本麦酒醸造會社が、ドイツ人のカール・カイザー技師を招へいして醸造し、1890年に初めて市販されたのが当時の恵比寿麦酒。その後、工場の近隣には恵比寿の名がついた停留所や駅がつくられ、これが定着して1928年から町名にも用いられるようになった。

しかし「えーびーえす」は、当然ながら恵比寿様ともエビスビールともなんら関係がなく、こちらはアンチロックブレーキシステム(Anti-lock Brake System)の略で、ブレーキのかけ過ぎにより車輪が激しくロックするのを回避する装置のことである。

基本的には、前後ホイール部にロックを感知するセンサーが装着されていて、ABSユニットが瞬時かつ自動的に減圧・保持・加圧を繰り返しながら、ブレーキロックを抑制している。現在の最新モデルには、スイッチ操作で任意にこの機構が作動するのをキャンセルできたり、サーキット走行も視野に入れたスポーティな介入が設定されていたり、直線だけでなくコーナリング時にも対応した制御が与えられたABSもある。ただしどんなシステムであっても、ABSはあくまでブレーキ時のロックを抑制するもので、例えばウエット路面などでのコーナリング時におけるタイヤの滑りやすさは変わらないので、注意が必要である。

日本における七福神の一柱。狩衣をまとい、右手に釣り竿を持ち、左脇に鯛を抱える姿が一般的である。ちなみに「えびす」と言えば、東京都の地名として恵比寿も有名だが、この由来がエビスビールにあることは意外と知られていない。

サッポロビールの前身である日本麦酒醸造會社が、ドイツ人のカール・カイザー技師を招へいして醸造し、1890年に初めて市販されたのが当時の恵比寿麦酒。その後、工場の近隣には恵比寿の名がついた停留所や駅がつくられ、これが定着して1928年から町名にも用いられるようになった。

しかし「えーびーえす」は、当然ながら恵比寿様ともエビスビールともなんら関係がなく、こちらはアンチロックブレーキシステム(Anti-lock Brake System)の略で、ブレーキのかけ過ぎにより車輪が激しくロックするのを回避する装置のことである。

基本的には、前後ホイール部にロックを感知するセンサーが装着されていて、ABSユニットが瞬時かつ自動的に減圧・保持・加圧を繰り返しながら、ブレーキロックを抑制している。現在の最新モデルには、スイッチ操作で任意にこの機構が作動するのをキャンセルできたり、サーキット走行も視野に入れたスポーティな介入が設定されていたり、直線だけでなくコーナリング時にも対応した制御が与えられたABSもある。ただしどんなシステムであっても、ABSはあくまでブレーキ時のロックを抑制するもので、例えばウエット路面などでのコーナリング時におけるタイヤの滑りやすさは変わらないので、注意が必要である。

えんぶれ 【エンブレ】

「エンジンブレーキ」の略で、ごく稀に免許取り立ての初心者がバイクショップで購入を試みようとするアイテム。「オプションでエンジンブレーキも付けてください!」や、「どれがエンジンブレーキのレバーですか?」など、かわいい笑い話は実際にある。とはいえこれらは、例えば釣りやゴルフやスノーボードなどの新たな遊びにチャレンジするとき、自分も同様のことをやってしまうかもしれない間違い。あまり笑ってはいけない。

ちなみにエンブレは、エンジンの回転抵抗による減速力のことで、スロットルを閉じると発生。エンジン回転数が高いと多めに効き、低いとあまり効果を生まない。エンブレには減速だけでなく、マイナス方向のトラクションとして後輪の安定性を若干高める作用もある。長い下り坂を走るときに、ブレーキの負荷を減らしてくれることはよく知られている。

また近年の高性能バイクには、エンブレの効き具合を電子制御により調整できるシステムが搭載されている場合もある。エンブレが弱めになるようセッティングすると、スロットルを全閉にしてもわずかに開いているのと同じ状態がつくられ、サーキット走行におけるコーナー進入時などの操縦性を自分の走りにフィットさせられる。

「エンジンブレーキ」の略で、ごく稀に免許取り立ての初心者がバイクショップで購入を試みようとするアイテム。「オプションでエンジンブレーキも付けてください!」や、「どれがエンジンブレーキのレバーですか?」など、かわいい笑い話は実際にある。とはいえこれらは、例えば釣りやゴルフやスノーボードなどの新たな遊びにチャレンジするとき、自分も同様のことをやってしまうかもしれない間違い。あまり笑ってはいけない。

ちなみにエンブレは、エンジンの回転抵抗による減速力のことで、スロットルを閉じると発生。エンジン回転数が高いと多めに効き、低いとあまり効果を生まない。エンブレには減速だけでなく、マイナス方向のトラクションとして後輪の安定性を若干高める作用もある。長い下り坂を走るときに、ブレーキの負荷を減らしてくれることはよく知られている。

また近年の高性能バイクには、エンブレの効き具合を電子制御により調整できるシステムが搭載されている場合もある。エンブレが弱めになるようセッティングすると、スロットルを全閉にしてもわずかに開いているのと同じ状態がつくられ、サーキット走行におけるコーナー進入時などの操縦性を自分の走りにフィットさせられる。

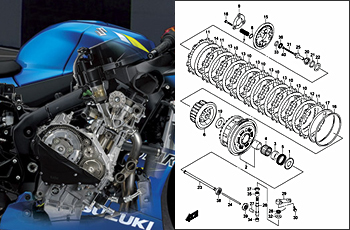

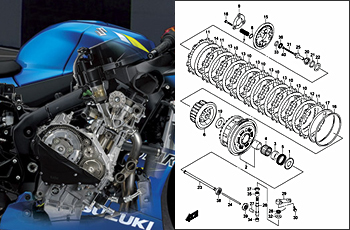

くらっち 【クラッチ】

「クラッチとかけて、渾身のギャグと解きます。その心は、どちらも滑ると大変悲しくなります」 そんなクラッチは、一般的なマニュアルクラッチ式バイクではエンジンとトランスミッション(変速機)の間に組み込まれ、回転力を伝達または遮断する装置のことを指す。

多くの機種が、円盤状のフリクションディスクと鉄製クラッチディスクを交互に6~10枚ほどずつ重ねた多板式クラッチを採用。さらにそのほとんどが、変速機とともに潤滑油(4ストはエンジンオイル、2ストはギヤオイル)に浸かった湿式である。

多くの機種が、円盤状のフリクションディスクと鉄製クラッチディスクを交互に6~10枚ほどずつ重ねた多板式クラッチを採用。さらにそのほとんどが、変速機とともに潤滑油(4ストはエンジンオイル、2ストはギヤオイル)に浸かった湿式である。

一部のスポーツモデルなどは、オイルのかくはん抵抗がなく回転力の伝達能力が高い乾式多板を採用するが、オイルによるダンパー効果がないため湿式よりもシビアなレバー操作が必要なことや、メカノイズが大きいことなどから、最近では市販車の採用例が減っている。

またBMWの水平対向エンジンなどは、乾式単板クラッチを採用。こちらは3枚の円盤で構成される。多板式は単板式と比べると複雑なようだが、原理はどちらも同じ。多板式は、フリクションディスクを複数枚使うことで、直径を小さくしながら摩擦面積を確保していると考えればよい。 通常の湿式多板クラッチは、クラッチスプリングの力よって、フリクションディスクとその外側にあるプレッシャープレートと呼ばれる部品がピタリと押しつけられていて、クラッチレバーを握るとスプリングが縮んで離れる。

プレートが中途半端に密着している状態が、バイクを発進させるときなどに使用する半クラッチ。これを多用しすぎるとディスクが傷んで、適正な摩擦力を生まなくなることがある。これが「クラッチが滑る」という状態。ギヤを入れてクラッチを完全につないだ状態でアクセルを開けても、エンジン回転数が上がるのに車速が伸びないなどの症状が現れる。またその他の症状としては、渾身のギャグが滑ると顔が赤くなるが、旅先でクラッチが滑ると青ざめることが多い。

「クラッチとかけて、渾身のギャグと解きます。その心は、どちらも滑ると大変悲しくなります」 そんなクラッチは、一般的なマニュアルクラッチ式バイクではエンジンとトランスミッション(変速機)の間に組み込まれ、回転力を伝達または遮断する装置のことを指す。

多くの機種が、円盤状のフリクションディスクと鉄製クラッチディスクを交互に6~10枚ほどずつ重ねた多板式クラッチを採用。さらにそのほとんどが、変速機とともに潤滑油(4ストはエンジンオイル、2ストはギヤオイル)に浸かった湿式である。

多くの機種が、円盤状のフリクションディスクと鉄製クラッチディスクを交互に6~10枚ほどずつ重ねた多板式クラッチを採用。さらにそのほとんどが、変速機とともに潤滑油(4ストはエンジンオイル、2ストはギヤオイル)に浸かった湿式である。一部のスポーツモデルなどは、オイルのかくはん抵抗がなく回転力の伝達能力が高い乾式多板を採用するが、オイルによるダンパー効果がないため湿式よりもシビアなレバー操作が必要なことや、メカノイズが大きいことなどから、最近では市販車の採用例が減っている。

またBMWの水平対向エンジンなどは、乾式単板クラッチを採用。こちらは3枚の円盤で構成される。多板式は単板式と比べると複雑なようだが、原理はどちらも同じ。多板式は、フリクションディスクを複数枚使うことで、直径を小さくしながら摩擦面積を確保していると考えればよい。 通常の湿式多板クラッチは、クラッチスプリングの力よって、フリクションディスクとその外側にあるプレッシャープレートと呼ばれる部品がピタリと押しつけられていて、クラッチレバーを握るとスプリングが縮んで離れる。

プレートが中途半端に密着している状態が、バイクを発進させるときなどに使用する半クラッチ。これを多用しすぎるとディスクが傷んで、適正な摩擦力を生まなくなることがある。これが「クラッチが滑る」という状態。ギヤを入れてクラッチを完全につないだ状態でアクセルを開けても、エンジン回転数が上がるのに車速が伸びないなどの症状が現れる。またその他の症状としては、渾身のギャグが滑ると顔が赤くなるが、旅先でクラッチが滑ると青ざめることが多い。

くーらんと 【クーラント】

水冷エンジンに使われる冷却液のこと。水冷エンジンでは、エンジン内部に設けられたウォータージャケットを、ウォーターポンプから吐出された「クーラント」が巡りながらエンジンの熱を取り、温まった冷却液はラジエターで熱を放出。再びポンプへと戻る循環式となっている。

市販車の冷却液には、「ロングライフクーラント(long life coolant)」が使われる。LLCと略されることも多いこの液体は、水と混ぜて使用するのが一般的。エンジンを冷却するだけなら普通の水でも機能するが、水は0度以下になると凍結する。水が氷になると体積が1/11増え、膨張する力でラジエターなどを破損する恐れもあるので、不凍効果のあるLLCは必要不可欠。この特性から、LLCは「不凍液」と呼ばれることもある。またLLCには、金属部品の腐食やサビ、ホースなどゴム製品の劣化を防ぐ効果も与えられている。

市販車の冷却液には、「ロングライフクーラント(long life coolant)」が使われる。LLCと略されることも多いこの液体は、水と混ぜて使用するのが一般的。エンジンを冷却するだけなら普通の水でも機能するが、水は0度以下になると凍結する。水が氷になると体積が1/11増え、膨張する力でラジエターなどを破損する恐れもあるので、不凍効果のあるLLCは必要不可欠。この特性から、LLCは「不凍液」と呼ばれることもある。またLLCには、金属部品の腐食やサビ、ホースなどゴム製品の劣化を防ぐ効果も与えられている。

ちなみに、近年一般的になったLCCは「low cost carrier」の略で、サービスの簡素化と運航の効率化により低い運賃を実現している格安航空会社のことを指す。LCCは残念ながら愛車に使用できないが、LCCとレンタルバイクを組み合わせると、これまで夢だった北海道や九州や海外などのツーリングが比較的安い価格で可能になることもあり、積極的に利用するライダーも増えてきた。

なお、一般的なLLCは緑色や赤色をしているが、これはLLCの主成分となるエチレングリコールや様々な添加物によるものではなく、誤飲を防止したり液の状態を確認したりするために、あえて着色されたもの。薄い青色や黄色などのLLCもあるので、国内4メーカーはその気になれば、それぞれのブランドイメージカラーで純正LLCを販売することもできる。

水冷エンジンに使われる冷却液のこと。水冷エンジンでは、エンジン内部に設けられたウォータージャケットを、ウォーターポンプから吐出された「クーラント」が巡りながらエンジンの熱を取り、温まった冷却液はラジエターで熱を放出。再びポンプへと戻る循環式となっている。

市販車の冷却液には、「ロングライフクーラント(long life coolant)」が使われる。LLCと略されることも多いこの液体は、水と混ぜて使用するのが一般的。エンジンを冷却するだけなら普通の水でも機能するが、水は0度以下になると凍結する。水が氷になると体積が1/11増え、膨張する力でラジエターなどを破損する恐れもあるので、不凍効果のあるLLCは必要不可欠。この特性から、LLCは「不凍液」と呼ばれることもある。またLLCには、金属部品の腐食やサビ、ホースなどゴム製品の劣化を防ぐ効果も与えられている。

市販車の冷却液には、「ロングライフクーラント(long life coolant)」が使われる。LLCと略されることも多いこの液体は、水と混ぜて使用するのが一般的。エンジンを冷却するだけなら普通の水でも機能するが、水は0度以下になると凍結する。水が氷になると体積が1/11増え、膨張する力でラジエターなどを破損する恐れもあるので、不凍効果のあるLLCは必要不可欠。この特性から、LLCは「不凍液」と呼ばれることもある。またLLCには、金属部品の腐食やサビ、ホースなどゴム製品の劣化を防ぐ効果も与えられている。

ちなみに、近年一般的になったLCCは「low cost carrier」の略で、サービスの簡素化と運航の効率化により低い運賃を実現している格安航空会社のことを指す。LCCは残念ながら愛車に使用できないが、LCCとレンタルバイクを組み合わせると、これまで夢だった北海道や九州や海外などのツーリングが比較的安い価格で可能になることもあり、積極的に利用するライダーも増えてきた。

なお、一般的なLLCは緑色や赤色をしているが、これはLLCの主成分となるエチレングリコールや様々な添加物によるものではなく、誤飲を防止したり液の状態を確認したりするために、あえて着色されたもの。薄い青色や黄色などのLLCもあるので、国内4メーカーはその気になれば、それぞれのブランドイメージカラーで純正LLCを販売することもできる。

ほいーるべーす 【ホイールベース】

地球連邦軍の宇宙空母で、アムロ・レイらが生活の拠点としたのは 機動戦士ガンダムに登場するホワイトベース。得点を得るために、 野球のランナーが目指すのは五角形のホームベース。

バイクやクル マの用語として使われる「ホイールベース」は、前後輪の回転軸中 心距離(つまりフロントホイールの中心からリヤホイールの中心までの距離)を表わしている。日本語で「軸間距離」と記されることもある。

バイクやクル マの用語として使われる「ホイールベース」は、前後輪の回転軸中 心距離(つまりフロントホイールの中心からリヤホイールの中心までの距離)を表わしている。日本語で「軸間距離」と記されることもある。

一般的には、この距離が長いほど安定性が高い操縦特性となり、そのぶん旋回性が悪くなって小回りしづらくなる。短ければこの逆の傾向だ。

メーカーの車両カタログなどに掲載される主要諸元 (スペック表)にも掲載される数字で、そのバイクが持つ走行性能 を推測する上で役立つ項目のひとつ。

地球連邦軍の宇宙空母で、アムロ・レイらが生活の拠点としたのは 機動戦士ガンダムに登場するホワイトベース。得点を得るために、 野球のランナーが目指すのは五角形のホームベース。

バイクやクル マの用語として使われる「ホイールベース」は、前後輪の回転軸中 心距離(つまりフロントホイールの中心からリヤホイールの中心までの距離)を表わしている。日本語で「軸間距離」と記されることもある。

バイクやクル マの用語として使われる「ホイールベース」は、前後輪の回転軸中 心距離(つまりフロントホイールの中心からリヤホイールの中心までの距離)を表わしている。日本語で「軸間距離」と記されることもある。

一般的には、この距離が長いほど安定性が高い操縦特性となり、そのぶん旋回性が悪くなって小回りしづらくなる。短ければこの逆の傾向だ。

メーカーの車両カタログなどに掲載される主要諸元 (スペック表)にも掲載される数字で、そのバイクが持つ走行性能 を推測する上で役立つ項目のひとつ。

ぼるとおん 【ボルトオン】

パーツが、加工することなくそのままバイクに装着できること。 車種別に専用設計されていたり、さまざまな車種と互換性があった りした結果、一切の加工をせずに装着できるカスタムあるいは補修用の部品は、「ボルトオンパーツ」と呼ばれることがある。

近年は、海外製の廉価なカスタムパーツを簡単に入手できるようになり、その中には精度が甘くて車種別設計にも関わらず車体装着時に加工を要するパーツもたまにある。そんなとき、ドリルで穴を開け、バリを取り、余分なところを削って・・・・・とそのパーツが使えるよう必死に加工を施した挙句、車体装着時に「作業の最後にボルトを

締めれば、これもボルトオンだ!」と強がるのが定番のギャグ。

近年は、海外製の廉価なカスタムパーツを簡単に入手できるようになり、その中には精度が甘くて車種別設計にも関わらず車体装着時に加工を要するパーツもたまにある。そんなとき、ドリルで穴を開け、バリを取り、余分なところを削って・・・・・とそのパーツが使えるよう必死に加工を施した挙句、車体装着時に「作業の最後にボルトを

締めれば、これもボルトオンだ!」と強がるのが定番のギャグ。

ちなみに、装着にボルトがまったく使われなくてもボルトオンと呼ばれることもあるが、電装パーツのスイッチをオンにするときに「ボルトオン!」とは言わない。なお、「ボルトオン」と似た言葉に「ポン付け」というのもあるが、こちらの用語は、本来なら高度な合わせ作業やセッティングなどが必要となるマフラーなどの部品が、装着しただけで問題なく使える場合を指す傾向にある。

パーツが、加工することなくそのままバイクに装着できること。 車種別に専用設計されていたり、さまざまな車種と互換性があった りした結果、一切の加工をせずに装着できるカスタムあるいは補修用の部品は、「ボルトオンパーツ」と呼ばれることがある。

近年は、海外製の廉価なカスタムパーツを簡単に入手できるようになり、その中には精度が甘くて車種別設計にも関わらず車体装着時に加工を要するパーツもたまにある。そんなとき、ドリルで穴を開け、バリを取り、余分なところを削って・・・・・とそのパーツが使えるよう必死に加工を施した挙句、車体装着時に「作業の最後にボルトを

締めれば、これもボルトオンだ!」と強がるのが定番のギャグ。

近年は、海外製の廉価なカスタムパーツを簡単に入手できるようになり、その中には精度が甘くて車種別設計にも関わらず車体装着時に加工を要するパーツもたまにある。そんなとき、ドリルで穴を開け、バリを取り、余分なところを削って・・・・・とそのパーツが使えるよう必死に加工を施した挙句、車体装着時に「作業の最後にボルトを

締めれば、これもボルトオンだ!」と強がるのが定番のギャグ。ちなみに、装着にボルトがまったく使われなくてもボルトオンと呼ばれることもあるが、電装パーツのスイッチをオンにするときに「ボルトオン!」とは言わない。なお、「ボルトオン」と似た言葉に「ポン付け」というのもあるが、こちらの用語は、本来なら高度な合わせ作業やセッティングなどが必要となるマフラーなどの部品が、装着しただけで問題なく使える場合を指す傾向にある。

ちゅうぞう 【鋳造】

溶かした金属の素材を型に流し込んで冷やして固め、部品を成型する方式。これによって製造されたモノは「鋳物(いもの)」と呼ばれるが、焼酎の名前みたいに聞こえるので、「鋳造」を「いぞう」とは読まない。

鋳造は、複雑な形状でも一発で成型できるのが最大の利点。微妙な剛性バランスの調整もしやすい。モロさ、重さ、溶接やアルマイト処理の難しさといった欠点も、最新の技術では克服されつつある。

また、鋳造と並んでバイクの世界でよく使われる金属加工法の「鍛造(たんぞう)」は、金属を叩いて成形する加工法で、圧力が加えられることにより金属の結晶が微細化されて方向も整えられるため、高強度に仕上がるが、そのぶん生産性は悪い。

ちなみに、カスタムホイールでよく聞く「マグタン」とは、ゆるキャラの名前や、マグカップとタンブラーが融合したモノのことではなく、「マグネシウム鍛造」を略したもの。しかし、アルミニウム鋳造ホイールのことを「アルチュウ」とは呼ばない。

鋳造は、複雑な形状でも一発で成型できるのが最大の利点。微妙な剛性バランスの調整もしやすい。モロさ、重さ、溶接やアルマイト処理の難しさといった欠点も、最新の技術では克服されつつある。

また、鋳造と並んでバイクの世界でよく使われる金属加工法の「鍛造(たんぞう)」は、金属を叩いて成形する加工法で、圧力が加えられることにより金属の結晶が微細化されて方向も整えられるため、高強度に仕上がるが、そのぶん生産性は悪い。

ちなみに、カスタムホイールでよく聞く「マグタン」とは、ゆるキャラの名前や、マグカップとタンブラーが融合したモノのことではなく、「マグネシウム鍛造」を略したもの。しかし、アルミニウム鋳造ホイールのことを「アルチュウ」とは呼ばない。

溶かした金属の素材を型に流し込んで冷やして固め、部品を成型する方式。これによって製造されたモノは「鋳物(いもの)」と呼ばれるが、焼酎の名前みたいに聞こえるので、「鋳造」を「いぞう」とは読まない。

鋳造は、複雑な形状でも一発で成型できるのが最大の利点。微妙な剛性バランスの調整もしやすい。モロさ、重さ、溶接やアルマイト処理の難しさといった欠点も、最新の技術では克服されつつある。

また、鋳造と並んでバイクの世界でよく使われる金属加工法の「鍛造(たんぞう)」は、金属を叩いて成形する加工法で、圧力が加えられることにより金属の結晶が微細化されて方向も整えられるため、高強度に仕上がるが、そのぶん生産性は悪い。

ちなみに、カスタムホイールでよく聞く「マグタン」とは、ゆるキャラの名前や、マグカップとタンブラーが融合したモノのことではなく、「マグネシウム鍛造」を略したもの。しかし、アルミニウム鋳造ホイールのことを「アルチュウ」とは呼ばない。

鋳造は、複雑な形状でも一発で成型できるのが最大の利点。微妙な剛性バランスの調整もしやすい。モロさ、重さ、溶接やアルマイト処理の難しさといった欠点も、最新の技術では克服されつつある。

また、鋳造と並んでバイクの世界でよく使われる金属加工法の「鍛造(たんぞう)」は、金属を叩いて成形する加工法で、圧力が加えられることにより金属の結晶が微細化されて方向も整えられるため、高強度に仕上がるが、そのぶん生産性は悪い。

ちなみに、カスタムホイールでよく聞く「マグタン」とは、ゆるキャラの名前や、マグカップとタンブラーが融合したモノのことではなく、「マグネシウム鍛造」を略したもの。しかし、アルミニウム鋳造ホイールのことを「アルチュウ」とは呼ばない。ちょーく 【チョーク】

学生時代、授業中に居眠りしていると稀に飛んできた白い物体のこと。体罰をはじめ、先生の指導姿勢が問題視されることが増えた現代、あの白い物体は翼を失い、時々気色の悪い音を立てたり折れたりしながら黒板に文字を刻むためだけに存在しているに違いない。

ところで、二輪用語におけるチョークとは、エンジンが冷えた状態で始動する際に使う機構のことである。エンジンの冷間始動時には、通常よりもガソリンの量が多い(濃い)混合気でないと着火しづらい。これを一時的に改善して始動性向上やアイドルアップをさせるのが、チョークの役割である。旧型のキャブレター車や一部のフューエルインジェクション車は、チョークを作動させるレバーやノブを備えているが、現在のインジェクション車は大半が、自動的にチョークがON/OFFされるオートチョーク機構を備えている。

なお、プロレスファンなら知っているかもしれないが、チョーク(choke)という英単語には本来、「窒息させる・ふさぐ」などの意味がある。つまり我々は、バイクの首を締めながら「動け!」と命じているわけで、なんとも矛盾を感じずにはいられない。

学生時代、授業中に居眠りしていると稀に飛んできた白い物体のこと。体罰をはじめ、先生の指導姿勢が問題視されることが増えた現代、あの白い物体は翼を失い、時々気色の悪い音を立てたり折れたりしながら黒板に文字を刻むためだけに存在しているに違いない。

ところで、二輪用語におけるチョークとは、エンジンが冷えた状態で始動する際に使う機構のことである。エンジンの冷間始動時には、通常よりもガソリンの量が多い(濃い)混合気でないと着火しづらい。これを一時的に改善して始動性向上やアイドルアップをさせるのが、チョークの役割である。旧型のキャブレター車や一部のフューエルインジェクション車は、チョークを作動させるレバーやノブを備えているが、現在のインジェクション車は大半が、自動的にチョークがON/OFFされるオートチョーク機構を備えている。

なお、プロレスファンなら知っているかもしれないが、チョーク(choke)という英単語には本来、「窒息させる・ふさぐ」などの意味がある。つまり我々は、バイクの首を締めながら「動け!」と命じているわけで、なんとも矛盾を感じずにはいられない。

りたーんらいだー 【リターンライダー】

ミュージックシーンならユーロビート、ドリンクならタピオカミルクティー、ヒーローなら帰ってきたウルトラマンのようなもの。何らかの理由でバイクに乗るのを止めていた期間を経て、再びバイクライフを復活させたライダーを指す。

操縦しやすさと利便性の高さからリターン層の支持も厚かったヤマハ250ccスクーターのマジェスティが流行りだした1990年代後半から徐々に浸透し、現在ではバイクの世界でごく普通に使われる言葉となった。

操縦しやすさと利便性の高さからリターン層の支持も厚かったヤマハ250ccスクーターのマジェスティが流行りだした1990年代後半から徐々に浸透し、現在ではバイクの世界でごく普通に使われる言葉となった。

現在、リターンライダーとなる年齢層の中心は40代後半から50代。子育てが一段落して、金銭的に余裕が生まれ、体力的にはまだ間に合う感覚があるというのが、その大きな理由となっているようだ。

ちなみにユーロビートは、2017年に登美丘高校ダンス部の“バブリーダンス”で使われた荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」などをきっかけにブーム再燃の兆しとなり、2018年にDA PUMPがヒット曲のカバーとなる「U.S.A.」をリリースしたことで完全にブーム再燃。

タピオカは、1990年代に日本でも一時的なヒットとなったが、コーヒーに飽きた人からの支持などを受けて、20年近くが経過した2016年あたりから第二次ブームがスタート。

そして、ウルトラセブンが去った後、地球環境の異変により、眠りについていた怪獣たちが次々と復活し、怪獣の襲撃から逃げ遅れた少年と子犬をかばった郷秀樹という青年が命を落としてしまったが、ウルトラマンから生命と超人的能力を与えられ、怪獣と闘うというのが「帰ってきたウルトラマン」のストーリーだ。

ミュージックシーンならユーロビート、ドリンクならタピオカミルクティー、ヒーローなら帰ってきたウルトラマンのようなもの。何らかの理由でバイクに乗るのを止めていた期間を経て、再びバイクライフを復活させたライダーを指す。

操縦しやすさと利便性の高さからリターン層の支持も厚かったヤマハ250ccスクーターのマジェスティが流行りだした1990年代後半から徐々に浸透し、現在ではバイクの世界でごく普通に使われる言葉となった。

操縦しやすさと利便性の高さからリターン層の支持も厚かったヤマハ250ccスクーターのマジェスティが流行りだした1990年代後半から徐々に浸透し、現在ではバイクの世界でごく普通に使われる言葉となった。

現在、リターンライダーとなる年齢層の中心は40代後半から50代。子育てが一段落して、金銭的に余裕が生まれ、体力的にはまだ間に合う感覚があるというのが、その大きな理由となっているようだ。

ちなみにユーロビートは、2017年に登美丘高校ダンス部の“バブリーダンス”で使われた荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」などをきっかけにブーム再燃の兆しとなり、2018年にDA PUMPがヒット曲のカバーとなる「U.S.A.」をリリースしたことで完全にブーム再燃。

タピオカは、1990年代に日本でも一時的なヒットとなったが、コーヒーに飽きた人からの支持などを受けて、20年近くが経過した2016年あたりから第二次ブームがスタート。

そして、ウルトラセブンが去った後、地球環境の異変により、眠りについていた怪獣たちが次々と復活し、怪獣の襲撃から逃げ遅れた少年と子犬をかばった郷秀樹という青年が命を落としてしまったが、ウルトラマンから生命と超人的能力を与えられ、怪獣と闘うというのが「帰ってきたウルトラマン」のストーリーだ。

りゅうようかい 【流用改】

最近は死語になりつつあるが、ネイキッド系やストリートバイク系のカスタムが現在より人気が高かった時代に流行した手法のひとつ。だいぶいろんな文字が省略されていて、本当は「純正パーツを流用した改造」のことを指す。

例えば、Aというバイクをカスタム(あるいはチューン)するときにBというバイクに使われている純正パーツを使う場合や、A用に販売されたカスタムパーツをBに装着するときにこう呼ばれる。いずれの場合も、そのまま簡単に装着できない場合は細部を加工したり、一部のパーツを製作したり、さらに別のパーツと組み合わせて使用するなど、工夫が必要となる。

例えば、Aというバイクをカスタム(あるいはチューン)するときにBというバイクに使われている純正パーツを使う場合や、A用に販売されたカスタムパーツをBに装着するときにこう呼ばれる。いずれの場合も、そのまま簡単に装着できない場合は細部を加工したり、一部のパーツを製作したり、さらに別のパーツと組み合わせて使用するなど、工夫が必要となる。

流用改のメリットは、旧車やマイナー車などで専用のカスタムパーツが入手できない場合にもカスタムを楽しめる点や、場合によってはアフターマーケットパーツよりも安く収まるところにある。

ちなみに流用改には、「必ずバイクのパーツを流用しなければならない」という決まりはない。だから、冷却効果を高めるために家庭用扇風機をラジエターファンに使用した場合や、シートヒーターを装着する代わりにウォームレット便座を使ったときや、ホーンをドアチャイムで製作した場合も、一応は流用改ということになる。

最近は死語になりつつあるが、ネイキッド系やストリートバイク系のカスタムが現在より人気が高かった時代に流行した手法のひとつ。だいぶいろんな文字が省略されていて、本当は「純正パーツを流用した改造」のことを指す。

例えば、Aというバイクをカスタム(あるいはチューン)するときにBというバイクに使われている純正パーツを使う場合や、A用に販売されたカスタムパーツをBに装着するときにこう呼ばれる。いずれの場合も、そのまま簡単に装着できない場合は細部を加工したり、一部のパーツを製作したり、さらに別のパーツと組み合わせて使用するなど、工夫が必要となる。

例えば、Aというバイクをカスタム(あるいはチューン)するときにBというバイクに使われている純正パーツを使う場合や、A用に販売されたカスタムパーツをBに装着するときにこう呼ばれる。いずれの場合も、そのまま簡単に装着できない場合は細部を加工したり、一部のパーツを製作したり、さらに別のパーツと組み合わせて使用するなど、工夫が必要となる。流用改のメリットは、旧車やマイナー車などで専用のカスタムパーツが入手できない場合にもカスタムを楽しめる点や、場合によってはアフターマーケットパーツよりも安く収まるところにある。

ちなみに流用改には、「必ずバイクのパーツを流用しなければならない」という決まりはない。だから、冷却効果を高めるために家庭用扇風機をラジエターファンに使用した場合や、シートヒーターを装着する代わりにウォームレット便座を使ったときや、ホーンをドアチャイムで製作した場合も、一応は流用改ということになる。

なめる 【ナメる】

バイク業界以外でも使われる言葉で、ネジやボルトまたはナットなどの部品を締めたり緩めたりする際に、ネジ山の溝やボルトまたはナットの頭を削ってしまうことを指す。

サイズの合わない工具や精度が低い工具を使用したり、ムリに力を入れすぎたり、工具と部品を密着させる力が弱い状態で回そうとしたときに発生することが多い。

サイズの合わない工具や精度が低い工具を使用したり、ムリに力を入れすぎたり、工具と部品を密着させる力が弱い状態で回そうとしたときに発生することが多い。

部品の溝や頭をナメてしまった場合にとりあえず緩めるためには、バイスプライヤーなどで部品を挟んで回したり、ポンチなどをネジに当てがって緩む方向にハンマーで叩いたり、プラスネジの場合はマイナスドライバーが引っかかる溝を切るなどの対処法はあるが、ボルトの頭よりも自分の頭を使うことを強いられる上に、ナメてはいけないほど大変な作業になることもあるので注意したい。

なんにせよ、「この間、ネジをナメちゃってさあ……」というのは、ペロペロしたということではないので、「コイツ、鉄分足りないのか?」と思ってはいけない。

バイク業界以外でも使われる言葉で、ネジやボルトまたはナットなどの部品を締めたり緩めたりする際に、ネジ山の溝やボルトまたはナットの頭を削ってしまうことを指す。

サイズの合わない工具や精度が低い工具を使用したり、ムリに力を入れすぎたり、工具と部品を密着させる力が弱い状態で回そうとしたときに発生することが多い。

サイズの合わない工具や精度が低い工具を使用したり、ムリに力を入れすぎたり、工具と部品を密着させる力が弱い状態で回そうとしたときに発生することが多い。

部品の溝や頭をナメてしまった場合にとりあえず緩めるためには、バイスプライヤーなどで部品を挟んで回したり、ポンチなどをネジに当てがって緩む方向にハンマーで叩いたり、プラスネジの場合はマイナスドライバーが引っかかる溝を切るなどの対処法はあるが、ボルトの頭よりも自分の頭を使うことを強いられる上に、ナメてはいけないほど大変な作業になることもあるので注意したい。

なんにせよ、「この間、ネジをナメちゃってさあ……」というのは、ペロペロしたということではないので、「コイツ、鉄分足りないのか?」と思ってはいけない。

ならしうんてん 【慣らし運転】

奈良の鹿は国の天然記念物に指定されていて、個人が捕まえたり傷つけたりすると、違法行為として5年以下の懲役または30万円以下の罰金を受ける。故意ではない交通事故によって鹿を傷つけたとしても、法的に罰せられることはないのだが、近年は鹿の飛び出しによる交通事故も多いので、奈良市運転には十分注意したい。

また、ライダーなら奈良市での運転と同じく気を遣いたいのが慣らし運転。こちらは、車体の各新品部品がなじむ(あたりが付く)まで、控えめに運転することを指す。とくに慣らしが必要なのが、新車時やオーバーホール直後のエンジン。

また、ライダーなら奈良市での運転と同じく気を遣いたいのが慣らし運転。こちらは、車体の各新品部品がなじむ(あたりが付く)まで、控えめに運転することを指す。とくに慣らしが必要なのが、新車時やオーバーホール直後のエンジン。

現在では、材質の進化や加工技術の進歩、エンジンオイルの高性能化などにより、以前ほど厳密な慣らし運転は必要ないという説もあるが、とはいえ慣らし運転をしたほうが、その後に調子のよい状態をキープできる可能性は高くなる。新車購入時の取扱説明書に指示がある場合は、これに従うのがベスト。

取扱説明書または指示がないときは、公道用二輪車なら500~1000kmを目安に、ていねいな運転を心がけながら段階的にエンジン回転数の使用上限を高めていきたい。 なお慣らし運転によりパーツがなじんだ結果、エンジンオイルには通常より多く金属粉が混ざることがあるので、慣らし運転終了時にはエンジンオイルとフィルターの交換が必要。

そして一般的には、エンジンだけでなくブレーキやタイヤなども慣らしが必要で、とくにタイヤは、新品の状態だと表面にワックスが付着していて本来のグリップ力を得られないので、徐々にバンク角を増やしながら慣らしていく、「皮むき」という作業が必要となる。

奈良の鹿は国の天然記念物に指定されていて、個人が捕まえたり傷つけたりすると、違法行為として5年以下の懲役または30万円以下の罰金を受ける。故意ではない交通事故によって鹿を傷つけたとしても、法的に罰せられることはないのだが、近年は鹿の飛び出しによる交通事故も多いので、奈良市運転には十分注意したい。

また、ライダーなら奈良市での運転と同じく気を遣いたいのが慣らし運転。こちらは、車体の各新品部品がなじむ(あたりが付く)まで、控えめに運転することを指す。とくに慣らしが必要なのが、新車時やオーバーホール直後のエンジン。

また、ライダーなら奈良市での運転と同じく気を遣いたいのが慣らし運転。こちらは、車体の各新品部品がなじむ(あたりが付く)まで、控えめに運転することを指す。とくに慣らしが必要なのが、新車時やオーバーホール直後のエンジン。現在では、材質の進化や加工技術の進歩、エンジンオイルの高性能化などにより、以前ほど厳密な慣らし運転は必要ないという説もあるが、とはいえ慣らし運転をしたほうが、その後に調子のよい状態をキープできる可能性は高くなる。新車購入時の取扱説明書に指示がある場合は、これに従うのがベスト。

取扱説明書または指示がないときは、公道用二輪車なら500~1000kmを目安に、ていねいな運転を心がけながら段階的にエンジン回転数の使用上限を高めていきたい。 なお慣らし運転によりパーツがなじんだ結果、エンジンオイルには通常より多く金属粉が混ざることがあるので、慣らし運転終了時にはエンジンオイルとフィルターの交換が必要。

そして一般的には、エンジンだけでなくブレーキやタイヤなども慣らしが必要で、とくにタイヤは、新品の状態だと表面にワックスが付着していて本来のグリップ力を得られないので、徐々にバンク角を増やしながら慣らしていく、「皮むき」という作業が必要となる。

そうおんきせい 【騒音規制】

バイクの世界における騒音規制とは、車両を走行した際に発生する騒音について許容限度を定めた法規制のことを指す。近年の日本は、先進国の中で有数の厳しい規制が導入されていたのだが、2014年から測定方法および加速走行騒音の規制値が、欧州(EURO4を導入する国や地域)と共通化され、これまでの定常走行騒音規制が廃止。さらに2016年10月以降の新型車は、日本固有だった近接排気騒音規制も廃止され、EURO4の規制と統一化された。輸入車と継続生産車については、2021年9月から近接排気騒音規制が廃止される。

これと併せて、2016年10月からは新型車、2017年9月からは輸入車と継続生産車の排出ガス規制も、欧州各国が導入しているEURO4と統一化された。近年、これまで海外向けだった機種が日本国内仕様として続々とラインアップされ、なおかつフルパワーの状態で販売されているのは、規制統一によって日本独自の仕様変更をせずに国内仕様化ができるようになったという背景があるのだ。

これと併せて、2016年10月からは新型車、2017年9月からは輸入車と継続生産車の排出ガス規制も、欧州各国が導入しているEURO4と統一化された。近年、これまで海外向けだった機種が日本国内仕様として続々とラインアップされ、なおかつフルパワーの状態で販売されているのは、規制統一によって日本独自の仕様変更をせずに国内仕様化ができるようになったという背景があるのだ。

2016~2017年の規制変更に関しては、多くの国内仕様車が生産終了となったことから、これを嘆く声も少なくないが、じつは騒音については実質的な規制緩和で、これは喜ばしいところ。しかしあまり「規制緩和だ!」と大声で触れ回っていると、バイクをよからぬ存在と思っている方々にまた目をつけられかねないので、ここは我々ライダーが音量規制しておきたい。

バイクの世界における騒音規制とは、車両を走行した際に発生する騒音について許容限度を定めた法規制のことを指す。近年の日本は、先進国の中で有数の厳しい規制が導入されていたのだが、2014年から測定方法および加速走行騒音の規制値が、欧州(EURO4を導入する国や地域)と共通化され、これまでの定常走行騒音規制が廃止。さらに2016年10月以降の新型車は、日本固有だった近接排気騒音規制も廃止され、EURO4の規制と統一化された。輸入車と継続生産車については、2021年9月から近接排気騒音規制が廃止される。

これと併せて、2016年10月からは新型車、2017年9月からは輸入車と継続生産車の排出ガス規制も、欧州各国が導入しているEURO4と統一化された。近年、これまで海外向けだった機種が日本国内仕様として続々とラインアップされ、なおかつフルパワーの状態で販売されているのは、規制統一によって日本独自の仕様変更をせずに国内仕様化ができるようになったという背景があるのだ。

これと併せて、2016年10月からは新型車、2017年9月からは輸入車と継続生産車の排出ガス規制も、欧州各国が導入しているEURO4と統一化された。近年、これまで海外向けだった機種が日本国内仕様として続々とラインアップされ、なおかつフルパワーの状態で販売されているのは、規制統一によって日本独自の仕様変更をせずに国内仕様化ができるようになったという背景があるのだ。2016~2017年の規制変更に関しては、多くの国内仕様車が生産終了となったことから、これを嘆く声も少なくないが、じつは騒音については実質的な規制緩和で、これは喜ばしいところ。しかしあまり「規制緩和だ!」と大声で触れ回っていると、バイクをよからぬ存在と思っている方々にまた目をつけられかねないので、ここは我々ライダーが音量規制しておきたい。

そうだ 【操舵】

「そうだ」は、京都に行く際の重要な枕詞。また、カツオに似た魚類を指すこともある。後者の場合、ソウダガツオと呼ばれることもあり、細かく分類するとヒラソウダとマルソウダがいる。

新鮮なら刺身や焼き魚として食せるが、味は本物のカツオよりも劣り足も早いため、ソウダ節に加工されることが多いそうだ。

新鮮なら刺身や焼き魚として食せるが、味は本物のカツオよりも劣り足も早いため、ソウダ節に加工されることが多いそうだ。

ところでバイクの世界でも、ハンドルを切る操作のことを「そうだ」と言う。間違っても京都ツーリングを指す隠語ではなく、漢字で書くと「操舵」。バイクの場合、曲がる方向にハンドルを意識的に切るのは、一般的には極低速走行時だけだが、じつは通常の速度で走行しているときでも、旋回するために車体を傾けると、必ずイン側にハンドルが自然と操舵されているのだそうだ。

「そうだ」は、京都に行く際の重要な枕詞。また、カツオに似た魚類を指すこともある。後者の場合、ソウダガツオと呼ばれることもあり、細かく分類するとヒラソウダとマルソウダがいる。

新鮮なら刺身や焼き魚として食せるが、味は本物のカツオよりも劣り足も早いため、ソウダ節に加工されることが多いそうだ。

新鮮なら刺身や焼き魚として食せるが、味は本物のカツオよりも劣り足も早いため、ソウダ節に加工されることが多いそうだ。ところでバイクの世界でも、ハンドルを切る操作のことを「そうだ」と言う。間違っても京都ツーリングを指す隠語ではなく、漢字で書くと「操舵」。バイクの場合、曲がる方向にハンドルを意識的に切るのは、一般的には極低速走行時だけだが、じつは通常の速度で走行しているときでも、旋回するために車体を傾けると、必ずイン側にハンドルが自然と操舵されているのだそうだ。

むし 【ムシ】

たいていのライダーは、愛車のホイールに2匹のムシを飼っている。

バイクやクルマの世界で「ムシ」と言ったら、カメムシでもコガネムシでも既読スルーでもなく、タイヤの空気注入口であるタイヤバルブの中に入っている、バルブコアと呼ばれる小さなパーツのことである。 どうやら形状が似ていることから、「ムシ」というたいしてうれしくない通称を得たようだ。

バルブコアは、タイヤバルブの内部に装着されている精密パーツで、空気注入時には弁が開いて通気ルートを確保。しかし通常時は、弁をしっかり閉じてタイヤ内部の空気を外部へ漏らさない構造となっている。 タイヤの性能を保つために「ムシ」だけど無視できない、重要な存在なのだ。

たいていのライダーは、愛車のホイールに2匹のムシを飼っている。

バイクやクルマの世界で「ムシ」と言ったら、カメムシでもコガネムシでも既読スルーでもなく、タイヤの空気注入口であるタイヤバルブの中に入っている、バルブコアと呼ばれる小さなパーツのことである。 どうやら形状が似ていることから、「ムシ」というたいしてうれしくない通称を得たようだ。

バルブコアは、タイヤバルブの内部に装着されている精密パーツで、空気注入時には弁が開いて通気ルートを確保。しかし通常時は、弁をしっかり閉じてタイヤ内部の空気を外部へ漏らさない構造となっている。 タイヤの性能を保つために「ムシ」だけど無視できない、重要な存在なのだ。

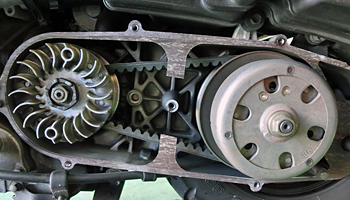

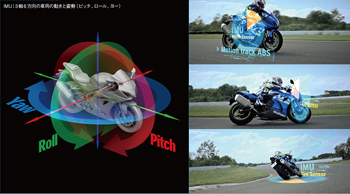

むだんへんそくき 【無段変速機】

減速比を自動で無段階に変えていくトランスミッションのこと。ライダーに断りなく変速するが、「無断変速機」とは呼ばれない。 スクーターなどに使われる一般的な無段変速機は「CVT(Continuously Variable Transmissionの略)」とも言われ、通常は自動クラッチなどと組み合わせて使われる。

二輪車で一般的な変速方式はVベルト式。基本は、車速により変化する遠心力を利用して、プーリーと呼ばれる装置の外径を変化させることで無段階に変速させる機械式である。しかし近年は、この変速をコンピュータ制御する電子制御CVTを採用した機種もある。

二輪車で一般的な変速方式はVベルト式。基本は、車速により変化する遠心力を利用して、プーリーと呼ばれる装置の外径を変化させることで無段階に変速させる機械式である。しかし近年は、この変速をコンピュータ制御する電子制御CVTを採用した機種もある。

またホンダは2008年に、独創的な油圧機械式無段変速機の「HFT(Human Friendly Transmissionの略)」を搭載したDN-01を発売開始。このHFTは、サイズがマニュアル変速機とほぼ同じで、一般的な機械式CVTよりもダイレクト感などに優れるが、生産コストの問題などから、いまのところDN-01以外の市販車には使われておらず、ホンダはその後、「DCT(Dual Clutch Transmissionの略)」に力を入れている。 そのDCTは、自動変速時も有段。

VFR1200Fに二輪車世界初の機構として採用されたのは、DN-01の新登場からわずか2年後となる2010年のことなので、HFTに見切りをつけるということに関してまさにホンダは勇断をふるったことになる。

減速比を自動で無段階に変えていくトランスミッションのこと。ライダーに断りなく変速するが、「無断変速機」とは呼ばれない。 スクーターなどに使われる一般的な無段変速機は「CVT(Continuously Variable Transmissionの略)」とも言われ、通常は自動クラッチなどと組み合わせて使われる。

二輪車で一般的な変速方式はVベルト式。基本は、車速により変化する遠心力を利用して、プーリーと呼ばれる装置の外径を変化させることで無段階に変速させる機械式である。しかし近年は、この変速をコンピュータ制御する電子制御CVTを採用した機種もある。

二輪車で一般的な変速方式はVベルト式。基本は、車速により変化する遠心力を利用して、プーリーと呼ばれる装置の外径を変化させることで無段階に変速させる機械式である。しかし近年は、この変速をコンピュータ制御する電子制御CVTを採用した機種もある。またホンダは2008年に、独創的な油圧機械式無段変速機の「HFT(Human Friendly Transmissionの略)」を搭載したDN-01を発売開始。このHFTは、サイズがマニュアル変速機とほぼ同じで、一般的な機械式CVTよりもダイレクト感などに優れるが、生産コストの問題などから、いまのところDN-01以外の市販車には使われておらず、ホンダはその後、「DCT(Dual Clutch Transmissionの略)」に力を入れている。 そのDCTは、自動変速時も有段。

VFR1200Fに二輪車世界初の機構として採用されたのは、DN-01の新登場からわずか2年後となる2010年のことなので、HFTに見切りをつけるということに関してまさにホンダは勇断をふるったことになる。

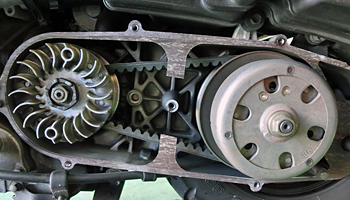

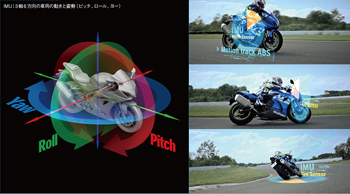

あいえむゆー 【IMU】

恋人同士が愛を確かめ合うときは「アイ・ラブ・ユー」、集中治療室は「ICU」、2018年は「INU」年である。

一方、近年の高性能二輪車に搭載されている電子制御デバイスの「IMU」とは、Inertial Measurement Unitという英語の略で、日本語に訳すと慣性計測装置。運動を司る3軸の角度または角速度と加速度を計測するセンサーのことを指す。この「IMU」で検出されたデータは、瞬時に演算フィードバックされ、トラクションコントロールやABS、電子制御サスペンションなどの各種制御に活用される。 現在、バイクの世界で主流となっている「IMU」は、車両の前後/左右/上下という3軸方向の加速度と、ピッチ/ロール/ ヨーという3軸方向の角速度を検出。このため「6軸IMU」と呼ばれることもある。

ヨーという3軸方向の角速度を検出。このため「6軸IMU」と呼ばれることもある。

国内ブランドの二輪車では、ヤマハがいち早く2015年型のYZF-R1に標準装備。検出されたデータは32bitのCPUによって1秒間に125回の高速演算が繰り返され、バンク角の検出や後輪スライドの推定などを経て、多彩な電子制御システムに活用されている。また、スズキが2017年型として国内市場にも投入したGSX-R1000Rでは、「IMU」のデータを1秒間に250回の驚速で演算して、トラクションコントロールの介入をよりきめ細やかなものに仕上げてある。

2018年現在、「IMU」を搭載するのはリッタークラスのスーパースポーツが中心だが、カワサキが2017年型のニンジャ1000にも採用するなど、フラッグシップモデル以外への搭載も開始されはじめた。

恋人同士が愛を確かめ合うときは「アイ・ラブ・ユー」、集中治療室は「ICU」、2018年は「INU」年である。

一方、近年の高性能二輪車に搭載されている電子制御デバイスの「IMU」とは、Inertial Measurement Unitという英語の略で、日本語に訳すと慣性計測装置。運動を司る3軸の角度または角速度と加速度を計測するセンサーのことを指す。この「IMU」で検出されたデータは、瞬時に演算フィードバックされ、トラクションコントロールやABS、電子制御サスペンションなどの各種制御に活用される。 現在、バイクの世界で主流となっている「IMU」は、車両の前後/左右/上下という3軸方向の加速度と、ピッチ/ロール/

ヨーという3軸方向の角速度を検出。このため「6軸IMU」と呼ばれることもある。

ヨーという3軸方向の角速度を検出。このため「6軸IMU」と呼ばれることもある。国内ブランドの二輪車では、ヤマハがいち早く2015年型のYZF-R1に標準装備。検出されたデータは32bitのCPUによって1秒間に125回の高速演算が繰り返され、バンク角の検出や後輪スライドの推定などを経て、多彩な電子制御システムに活用されている。また、スズキが2017年型として国内市場にも投入したGSX-R1000Rでは、「IMU」のデータを1秒間に250回の驚速で演算して、トラクションコントロールの介入をよりきめ細やかなものに仕上げてある。

2018年現在、「IMU」を搭載するのはリッタークラスのスーパースポーツが中心だが、カワサキが2017年型のニンジャ1000にも採用するなど、フラッグシップモデル以外への搭載も開始されはじめた。

あめりかん 【アメリカン】

英語では、「ジャパン(japan)」が漆器、「チャイナ(china)」が陶磁器を表すことがある。

日本のバイク市場における「アメリカン(American)」もこれと同じで、米国市場で生まれ育ったハーレー・ダビッドソン的な車種のことを、このように呼ぶことがある。基本的には、ゆったりとしたライディングポジションとロー&ロングスタイルの車体を持ち、多めに寝かされたフロントフォークを備えるモデルがこれに属す。

ただしこの「アメリカン」という呼び方は、海外ではあまり通用しない。少なくとも本場のアメリカでは、そのようなカテゴリーに属するバイクのことは「クルーザー(cruiser)」と呼ぶ。こちらは英語の「クルーズ(cruise)=巡行する・流す」が語源。以前と比べて日本でもかなり浸透してきたが、アメリカ人に「オレはアメリカンに乗っているぜ!」とそのまま訳して伝えると、「ケンカ売ってんのか?」とか「いやらしい話か?」などと勘違いされることもあるので、海外のライダーと話すときは「クルーザー」という呼称を使いたい。

ただしこの「アメリカン」という呼び方は、海外ではあまり通用しない。少なくとも本場のアメリカでは、そのようなカテゴリーに属するバイクのことは「クルーザー(cruiser)」と呼ぶ。こちらは英語の「クルーズ(cruise)=巡行する・流す」が語源。以前と比べて日本でもかなり浸透してきたが、アメリカ人に「オレはアメリカンに乗っているぜ!」とそのまま訳して伝えると、「ケンカ売ってんのか?」とか「いやらしい話か?」などと勘違いされることもあるので、海外のライダーと話すときは「クルーザー」という呼称を使いたい。

そしてちなみに、コーヒーのほうの「アメリカン」も日本で誕生した呼び名で、日本以外ではほとんど通じないので注意が必要。こちらは本来、1960年代前後のアメリカでは一般的だった、浅煎り豆で淹れたコーヒーを指す。薄めたコーヒーと勘違いされることも多いが、これは間違いである。ただしこれが「アメリカーノ(Americano)」となると、エスプレッソコーヒーに湯を注いでつくるスタイルとなるので、とてもややこしい。

英語では、「ジャパン(japan)」が漆器、「チャイナ(china)」が陶磁器を表すことがある。

日本のバイク市場における「アメリカン(American)」もこれと同じで、米国市場で生まれ育ったハーレー・ダビッドソン的な車種のことを、このように呼ぶことがある。基本的には、ゆったりとしたライディングポジションとロー&ロングスタイルの車体を持ち、多めに寝かされたフロントフォークを備えるモデルがこれに属す。

ただしこの「アメリカン」という呼び方は、海外ではあまり通用しない。少なくとも本場のアメリカでは、そのようなカテゴリーに属するバイクのことは「クルーザー(cruiser)」と呼ぶ。こちらは英語の「クルーズ(cruise)=巡行する・流す」が語源。以前と比べて日本でもかなり浸透してきたが、アメリカ人に「オレはアメリカンに乗っているぜ!」とそのまま訳して伝えると、「ケンカ売ってんのか?」とか「いやらしい話か?」などと勘違いされることもあるので、海外のライダーと話すときは「クルーザー」という呼称を使いたい。

ただしこの「アメリカン」という呼び方は、海外ではあまり通用しない。少なくとも本場のアメリカでは、そのようなカテゴリーに属するバイクのことは「クルーザー(cruiser)」と呼ぶ。こちらは英語の「クルーズ(cruise)=巡行する・流す」が語源。以前と比べて日本でもかなり浸透してきたが、アメリカ人に「オレはアメリカンに乗っているぜ!」とそのまま訳して伝えると、「ケンカ売ってんのか?」とか「いやらしい話か?」などと勘違いされることもあるので、海外のライダーと話すときは「クルーザー」という呼称を使いたい。そしてちなみに、コーヒーのほうの「アメリカン」も日本で誕生した呼び名で、日本以外ではほとんど通じないので注意が必要。こちらは本来、1960年代前後のアメリカでは一般的だった、浅煎り豆で淹れたコーヒーを指す。薄めたコーヒーと勘違いされることも多いが、これは間違いである。ただしこれが「アメリカーノ(Americano)」となると、エスプレッソコーヒーに湯を注いでつくるスタイルとなるので、とてもややこしい。